«Merde! Ce fauteuil à l’entrée de l’atelier me trouble!» – Paolo Angelosanto

Sur la scène de l’art actuel, le travail de Paolo Angelosanto constitue une véritable rencontre entre les réalités sociale et individuelle. Pendant plusieurs années, sa recherche a été orientée vers une analyse radicale centrée sur lui-même. Ce processus inhérent à son œuvre est en résonance avec le monde extérieur.

Protagoniste de performances qu’il appelle «déplacements de la peinture», Angelosanto joue, dédouble, altère, manipule et restructure diverses propositions scénographiques, devenant lui-même le sujet de l’actualité représentée.

Ses interventions relèvent de la photographie, de la performance, du dessin, de la peinture, de la sculpture interactive, de la photocopie, de la vidéo et d’autres disciplines mixtes.

Au moyen d’un regard rétrospectif de sa mémoire tant actuelle qu’ancestrale, Angelosanto trace une carte, une sorte de postale contemporaine. Dans la performance Welcome (juin 2001) par exemple, lors de l’inauguration de la 49e Biennale de Venise, l’artiste s’est installé parmi les visiteurs avec une machine à fabriquer des barbes à papa. L’idée était de faire cadeau au public d’une sculpture biodégradable, une sorte d’énergie comestible pour affronter le long parcours de la biennale. Un geste de bienvenue par lequel le spectateur, du seul fait d’arriver, d’entrer et d’observer, allait ainsi créer une œuvre au moyen de ses propres souvenirs d’enfance.

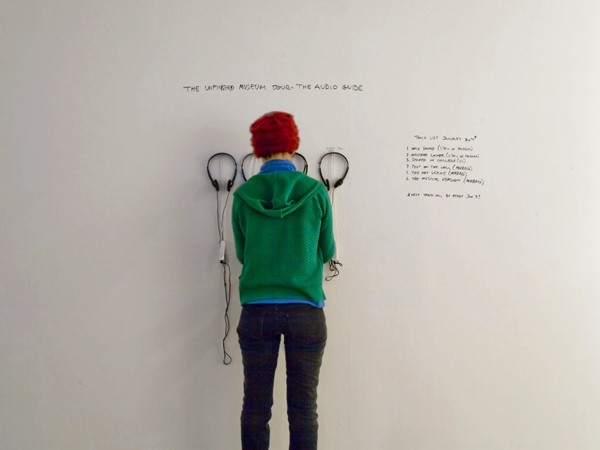

D’autres œuvres de Angelosanto visent un point névralgique de la globalisation contemporaine: l’incommunicabilité. Rappelons la vidéo que l’artiste réalisa durant son séjour à la UNIDEE Citadellarte-Fondazione Pistoletto à Biella (Italie) en 2003: Ten Words for Love Difference. Dix artistes en résidence y sont invités à réciter devant la caméra dix mots dans la langue du pays d’accueil. De même, dans M’ama non m’ama (M’aime beaucoup, un peu, pas du tout), où plusieurs personnes de nationalités distinctes proches de l’artiste effeuillent une marguerite au rythme de la cantilène.

Si historiquement le métier d’artiste fut une voie plutôt solitaire, dont les aboutissements se transposent de l’atelier à la salle d’exposition, recevant seulement à ce moment-là la rétroaction qui, selon plusieurs, contribue à l’achèvement de l’œuvre, avec Paolo Angelosanto, ce processus est un transit entre l’atelier et le musée et une forme de réflexion sur les subjectivités confrontées à son contexte. Selon ce critère, Angelosanto a conçu en 2004 Interno 12, offrant à d’autres artistes un lieu pour élaborer un projet collectif afin de les motiver à produire une œuvre. Il s’agissait, pendant une journée à chaque mois, de rendre au public le rôle de protagoniste d’une rencontre-exposition, dans un espace privé.

«J’avais maintenu une démarche centrée sur ma propre image. J’avais besoin de l’échange avec d’autres artistes. Je crois que l’art n’a aucun sens sans ouverture, sans observation de l’aspect social ou sans un pouvoir d’identification au public. Je ne suis pas galeriste, ni commissaire, ni critique, j’ai seulement pensé à un travail qui ouvrirait mon intérieur à d’autres intérieurs. Mon atelier avait douze mètres carrés, j’ai cherché douze artistes parmi des ateliers et des collectifs, je me suis fixé douze mois de travail et il y eut douze rencontres avec le public.»

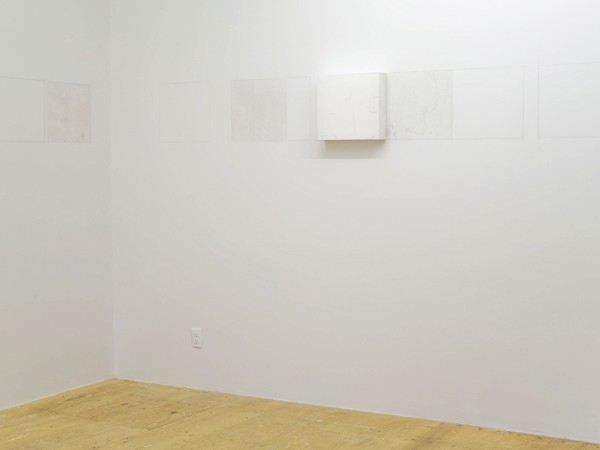

Ceci n’est pas nouveau dans le parcours d’Angelosanto. Rappelons un autre travail in situ présenté au Canada, intitulé Je me souviens. Le projet consistait en une performance réalisée dans le quartier Saint-Roch du centre-ville de Québec. On y expose une sculpture en ciment, deux œuvres murales et la vidéo d’un trompettiste vêtu en uniforme de style Louis XV. Cet événement faisait partie de la résidence que l’artiste effectua à LA CHAMBRE BLANCHE à Québec en août 2010. Les formes utilisées et résultant de la découpe d’un cœur en ciment furent converties en éléments sculpturaux faisant partie d’une exposition en galerie. Celle-ci comprenait également deux murales en papier de 150cm par 150cm. Elles représentaient le drapeau de l’Italie avec le texte Je me souviens et Qui a tué Pasolini. On invitait la population locale à méditer, ou à dire la première parole qui vienne à l’esprit quand on pense à l’Italie.

«Si tout objet est, d’une certaine manière, immanent au sujet cognitif, limite fatale du savoir en même temps qu’unique possibilité de connaître, que dire du langage?» écrit Octavio Paz, «Les frontières entre objet et sujet semblent floues. La parole est l’homme lui-même. Nous sommes faits de paroles. Elles sont notre unique réalité ou, au moins, l’unique témoignage de notre réalité.»

Les mots se transforment ainsi en symboles des différences entre les personnes et les cultures, entre les représentations du monde et les expériences.

«Mon objectif principal est de développer de nouvelles idées et d’évoluer en tant qu’artiste, poursuivant ma recherche autant dans le champ de la performance que dans les arts visuels. Je crois possible de faire des interventions publiques en utilisant diverses formes de communication.»

Dans son projet, Je me souviens, Angelosanto cherche à établir une relation, un point de rencontre, un lien entre un aspect de son identité d’artiste italien qui se retrouve dans un pays inconnu et le travail qu’il a réalisé en Italie avant de partir. Je me souviens contient en soi tout ce dont il avait besoin pour élaborer sa pensée et les concepts surgis lors de ses premiers jours de résidence au Canada.

«Mais en quittant l’Italie, on se rend compte que peu importe l’endroit où nous allons, nous la portons à l’intérieur.» La mémoire, l’amour, la solitude, la nostalgie d’une maison à soi, de sa propre terre, la beauté du patrimoine culturel: «Je voudrais à travers cette expérience être capable d’établir une connexion entre mon art et le lieu, les relations avec le milieu, avec l’espoir de faire naître par là une collaboration synergique avec les critiques, les artistes, les organisations et les institutions.»

Ainsi la production artistique de Angelosanto est une étonnante interprétation des espaces intermédiaires entre les choses, les couleurs, les objets. Il refuse la description générale: la narration d’une histoire tient une importance secondaire dans son œuvre.

L’exposition s’avérait une chorégraphie de formes. Une série de projets, d’idées et de conceptions effectuées au long de la dernière étape acquérant une nouvelle présence.

Un cœur dont la découpe est appuyée à un mur. Un cœur qui a été traîné dans les rues de Québec. La forme de ce cœur modelé par le ciment. Le poids de ce cœur, la fragilité de cet amour. Ainsi la sculpture de mur se fusionne à la peinture. L’artiste qui expose son corps aux intempéries, traînant ce poids, atteint un langage sculptural du corps et une expansion narrative de l’œuvre. Ces œuvres se distinguent du caractère bidimensionnel de son travail sur le papier mural. Le projet se conclut par une autre performance, une œuvre issue de l’autre: Je me souviens se termine avec un Angelosanto assis sur un étrange fauteuil, où il tisse un drapeau, entrelaçant les couleurs rouge, blanche et verte. Couleurs qui confèrent aux gestes des mains une tension maximale et significative. Des paysages mentaux nous entraînent vers un onirisme romantique. L’œuvre est une matérialisation de poésie éphémère, chair et spiritualité, terrain fertile propice à l’illusion.

En Italie on appelle Garibaldinos ceux qui se lancent dans une affaire sans posséder d’infrastructures. Quittant l’Italie en partance pour le Canada, Paolo Angelosanto a voulu représenter le caractère d’un personnage de ce genre. L’idée est issue de la nécessité d’interpréter un personnage qui pourrait représenter l’Italie, qui de plus serait connu en Amérique, et qui coïnciderait avec sa manière d’être, ou qui permettrait d’établir une référence avec sa manière de faire. «Je pense régulièrement à ma manière d’agir et de procéder», dit-il, «je suis un artiste qui va faire l’impossible pour réaliser son œuvre.»

Il est arrivé au Canada en quête d’idées et d’inspiration. Il se retrouve à la place de l’Amérique latine, dédiée à Simon Bolivar, où l’on retrouve de nombreuses statues et de drapeaux en hommage à la libération de l’Amérique. Sur cette place, il y avait deux socles dépourvus de sculptures. Il s’approprie du lieu pendant une journée avec l’intention de le transformer, in situ, en véritable monument vivant, mettant en jeu son propre «Je» pour le convertir ultimement en son alter ego, comme partie d’une nouvelle subjectivité sociale et culturelle, en rébellion contre le langage. Il est sorti chercher, observer, jusqu’à trouver une place qui n’avait rien à voir avec son concept de place, un terrain vierge aménagé avec de monuments et de statues, où les drapeaux ondoyaient. Mais, selon sa manière de voir italienne, cette place n’avait rien à voir avec une place qui couramment est appelée à accueillir des êtres et non des emblèmes esthétiques. Il arrive alors à reformuler une hypothèse, une démarche, une vision du monde et pour cela il se «mimétise». Il s’ajoute la où il ne reste que des piédestaux, se met en avant-plan où il y a eu soustraction, où il manque quelque chose par l’effet de restauration ou de vol. C’est un prédicat sans sujet, parce qu’il se pose comme un garibaldino qui se superpose à la problématique de cette solitude, de cet horizon, sur une place de Québec, à des milliers de kilomètres de sa ville (Cassino? Roma?). Pareil à Garibaldi à Montevideo il y a cent cinquante ans, pour dire au monde qu’il y a un lieu sans lieu qui se trouve nulle part et partout, parce que la contemporanéité a été capable de reformuler aussi ce début et cette fin, qui est un nouveau commencement, le concept «ici», où tout retrouve son origine.

«Précisément parce que l’œuvre d’art et l’aventure se confrontent à la vie, elles sont l’une et l’autre analogues à l’ensemble même de la vie, telle qu’elle se présente dans la brève encyclopédie et le concentré de l’existence des rêves.»1

Il s’agit d’un voyage réel et imaginaire de l’artiste à travers la cité et, en même temps, une invitation à se confronter avec les contradictions sociales. Une manière de dévoiler les codes qui effacent les significations, amplifiant un effet déstabilisant.

Je risque une dernière perspective: à travers son travail, Angelosanto va au-delà de la frontière entre espace personnel et collectif, reconfigurant une réalité qui dans l’art contemporain paraissait définitivement organisée, renversant ainsi cet ordre en quête de son propre langage. Alors, son défi se transforme en défi de l’art. De plus, je dis que le fait d’aller fabriquer des barbes à papa à la biennale de Venise est une douce et parfaite provocation. Cela a à voir avec l’amour, au sens le plus profond du mot.

- Heidegger, Martin. 2014, De l’origine de l’œuvre d’art. Paris: Éditions Rivage, 120 p.