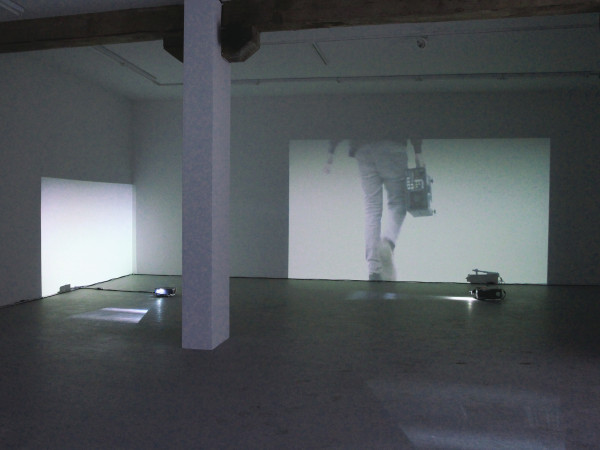

Du 10 mars au 20 avril 2014, Emmanuel Lagrange Paquet présentait l’installation You Never Know à LA CHAMBRE BLANCHE.

Essayons de cerner la posture créative de cet artiste. D’abord, définissons le post-cinéma, et à partir de là permettons-nous de définir le post-ludique (en référence au jeu), ne serait-ce qu’aux fins du présent écrit.

Voici une définition tirée du mémoire de maîtrise de Lagrange Paquet:

(…) les artistes du post-cinéma, décortiquent et réarticulent dans un effort analytique les mécanismes cinématographiques et/ou décomposent l’image de fiction afin d’en faire ressortir les sous-histoires de sa production. Plus précisément, ce champ créatif se fonde sur l’appropriation des œuvres déjà existantes afin d’en créer de nouvelles. Ces dernières, dans le contexte du post-cinéma et post-ludique, nous amènent à vivre une expérience qui se fonde sur notre relation à des personnages, des événements, des objets qui font partie d’histoires fictives qui habitent l’imaginaire collectif. Ce faisant, elles nous font également vivre une expérience basée sur la relation que nous avons avec le médium qui rend possible le cinéma ou le jeu (la salle, l’écran, le projecteur, le téléchargement, la télécommande, les dés, le plateau, la console d’ordinateur, l’écran, la manette, les figurines (…)1

crédit photo: Ivan Binet

Quelques-unes des œuvres de Lagrange Paquet sont essentiellement issues du post-cinéma, d’autres essentiellement du post-ludique, et d’autres encore sont un amalgame des deux.

Parmi celles qui sont le fruit de cet amalgame, le rôle du cinéma passe à chaque fois par la présence de personnages ou d’objets célèbres dans l’imaginaire collectif, tandis que le rôle de l’aspect ludique s’incarne (peut-être à l’exception de son œuvre Démineur) par l’entremise de l’appareillage: la télécommande Wii et la caméra Kinect, deux genres de technologies issues du monde du jeu. Ces technologies servent à localiser un sujet, qu’il soit mobile ou immobile.

crédit photo: Ivan Binet

Les œuvres You Never Know, Jedi Action Drawing, Jedi Action Drawing V.2, Kinautomat NO-FI et Démineur (ce dernier est peut-être celui qui fait exception, parce que c’est moins l’appareillage qui serait mis à contribution dans l’œuvre, mais plutôt ce jeu célèbre qu’est Démineur) sont issues de cet amalgame. De plus, Magic Crazy Box est aussi une œuvre au confluent du post-cinéma et du post-ludique. Cette fois, il s’agit d’un film où la présence du post-ludique ne passe pas par un appareil, mais par la représentation de l’action de jouer, de l’esthétique du jeu et de ses appareils, tout ça amalgamé à la présence d’une figure célèbre du cinéma (un personnage interprété par l’acteur hollywoodien Bill Murray dans Groundhog Day) et à l’utilisation du mode narratif cinématographique, un langage qui est par ailleurs utilisé d’une manière éclatée et surréaliste, mais selon les codes du cinéma de fiction.

crédit photo: Ivan Binet

Les œuvres issues exclusivement du post-cinéma sont: Entre le noir et blanc, Aux vues, Supperréalité, Miroir(s), miroir(s)…, Netdream, We Could Be Super, Telebox Transmitter, Super Google. Alors qu’ Histoires d’interaction V.0 et Histoires d’interaction V.2, dont l’essence tourne autour de la manette appartenant à la console de jeu PlayStation 3, relèvent du post-ludique.

Pour ces deux œuvres, l’artiste a récemment découvert un filon qu’il entend explorer avec enthousiasme. Il s’agit de l’historique du joueur dans le jeu, qu’il nomme la post-partition: l’historique des comportements du joueur qui peut être représenté de différentes manières. Dans les œuvres Histoires d’interactions V.0 et V.1 par exemple, il fait imprimer les symboles qui correspondent à chacune des touches de la manette de jeu lorsqu’elles sont utilisées, précisément des carrés, des triangles, des X, des cercles. Le résultat est riche visuellement, et détient un grand potentiel de «signifiance» parce que toutes ces petites formes géométriques alignées laissent l’impression qu’il s’agit d’un texte exprimé en une écriture primitive comme l’écriture cunéiforme ou encore le langage extra-terrestre.

Si nous poussons l’analyse de sa démarche, nous constatons qu’en post-cinéma, il se permet de travailler les personnages et les objets célèbres (Superman, le sabre laser de Star Wars, R.P. McMurphy qui est le personnage interprété par Jack Nicholson dans One Flew Over the Cuckoo’s Nest…), ainsi que le médium (l’écran, la pellicule, le projecteur…), mais qu’en post-ludique il se limite pour l’instant à exploiter l’appareillage (la console, les télécommandes, …), et qu’il ne semble pas, pour le moment, porté à utiliser les personnages (Mario Bros., Pac Man, …) ou des objets célèbres du jeu (la casquette de Mario Bros., le blason de Zelda). Ceci nous laisse à penser que lorsque les jeux par ordinateur généreront des personnages fictifs de la même trempe que ceux fournis par le cinéma, il leur accordera alors fort probablement de l’importance.

crédit photo: Ivan Binet

Donc, est-ce à dire qu’il ne considère pas Pac-Man, Mario Bros., Wonder Boy comme des personnages célèbres, même si ceux-ci ont pourtant ce statut dans la culture populaire? S’il les avait considérés comme tels, il les aurait probablement utilisés autant que le médium du jeu dans le cadre de sa pratique créative post-ludique, de la même manière qu’il a accordé une place presque également importante au médium qu’aux personnages en post-cinéma, en privilégiant ces derniers. Il semble donc que ces personnages du monde ludique soient moins dignes d’intérêt à ses yeux que les personnages célèbres du cinéma de fiction qui à plusieurs reprises ont été le pivot de ses œuvres en post-cinéma.

Son utilisation du qualificatif «mythique» au lieu de «célèbre» quand il désigne les personnages phares du cinéma de fiction nous permet de comprendre qu’il n’est pas intéressé pour l’instant par les personnages du jeu, Mario Bros. et Superman sont des personnages célèbres, mais peut-être que selon Lagrange Paquet seulement le surhomme venant de Krypton peut aussi être qualifié de mythe.

Cette notion de personnage mythique, il ne la réserve pas aux personnages surhumains, il y a de fortes chances que ce qu’il l’amène à privilégier le qualificatif «mythique» à celui de «célèbre», réside dans la possibilité d’une relation émotive avec le personnage fictif. Dans le cadre d’un film, le spectateur à l’aide du récit exerce une transposition sur le personnage qui devient alors le dépositaire d’une charge émotive dont il est dorénavant le symbole. Cette transposition ne se produit pas encore avec les personnages des jeux, mais ne devrait pas tarder. Il suffit de penser à des environnements ludiques qui favorisent par leur mise en scène un lien émotif comme Heavy Rain, Uncharted, Metal Gear Solid… et à leurs personnages Madison Paige, Drake, Snake…

Un personnage deviendrait mythique parce qu’à son contact nous serions amenés à mettre en relief notre réalité personnelle, ouvrant ainsi sur une expérience imaginaire riche existentiellement. Les jeux deviennent de plus en plus propices au mythe («jeu dont vous êtes le héros» sur table et «jeu dont vous êtes le héros» sur ordinateur), parce qu’ils mettent à profit les récits qui donnent vie à des personnages sur lesquels nous exerçons une transposition émotive, et qui deviennent de ce fait mythiques.

Lagrange Paquet affirme dans son mémoire accorder une importance particulière aux mythes:

aussi, l’étymologie du mot «mythologique» nous renvoie à son origine grecque mythos qui, en littérature, en plus de signifier un mythe (qui lui-même est constitué d’un modèle de valeurs de bases et attitudes d’un peuple) représente un thème narratif traditionnel ou récurrent. Ainsi, cette analyse démontre que mon intérêt pour les mythologies ne s’arrête pas au cinéma, bien qu’il soit, de nos jours, principalement véhiculé par lui de manière populaire.2

Je propose alors d’essayer de savoir quelle est la valeur de ce champ artistique qui a le projet de créer une nouvelle relation au mythe et au médium derrière le mythe. Par extension quelle est la valeur du post-cinéma, du post-ludique?

La question se pose avec force quand nous pensons à toute l’intensité émotive vécue par le spectateur dans le cadre de sa relation à l’œuvre narrative fictive qui est le lieu de naissance du personnage mythique, et que nous la comparons à l’intensité émotive que peuvent faire vivre le post-cinéma et le post-ludique. Mais, c’est une observation que nous devons tout de suite relativiser en nous rappelant qu’une œuvre, pour être artistique, n’a pas nécessairement besoin de produire une émotion forte. C’est par la richesse qu’elle incarne qu’elle l’est, que cette richesse soit foisonnante ou subtile: par la richesse de la technique (la virtuosité); du degré d’originalité d’une nouvelle manière d’aborder une discipline artistique ; du degré de nouveauté de «signifiance»; et peut-être encore plus par la richesse du contraste entre la sobriété des moyens et le grand pouvoir d’évocation concernant la «signifiance.» Je me permets de qualifier de poésie cette «signifiance» (au sens large, en ne la limitant pas à un domaine artistique en particulier), libérant ce mot d’une foule de significations qui lui sont accolées de manière inappropriée alors que d’autres conviennent mieux: onirique, fleur bleue, féerique, surréaliste, impressionniste, symbolique…

En parlant du post-cinéma et du post-ludique, il est évident que ces domaines ne sont pas le lieu de la création d’une richesse technique (virtuosité), mais plutôt d’une richesse concernant la nouvelle «signifiance» et la poésie. Quelques fois, la post-oeuvre est assez forte pour devenir une production culturelle célèbre, par exemple, l’artiste Andy Warhol qui a fait un retour sur Marilyn Monroe ou sur la soupe Campbell, où il a produit une richesse du nouveau signifiant et du poétique.

Dans You Never Know où l’art réside-t-il? Comme nous venons de l’expliquer, en post-cinéma et en post-ludique le potentiel de richesse qu’elle soit foisonnante ou subtile, concerne principalement la nouvelle «signifiance» et la poésie.

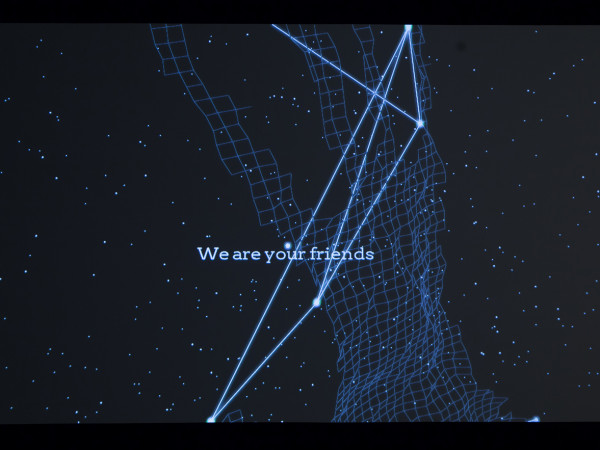

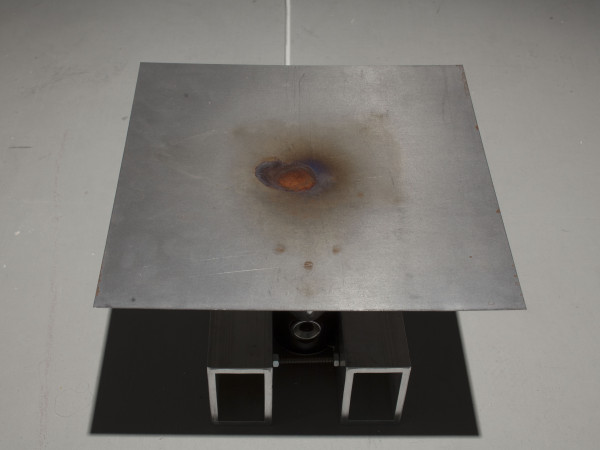

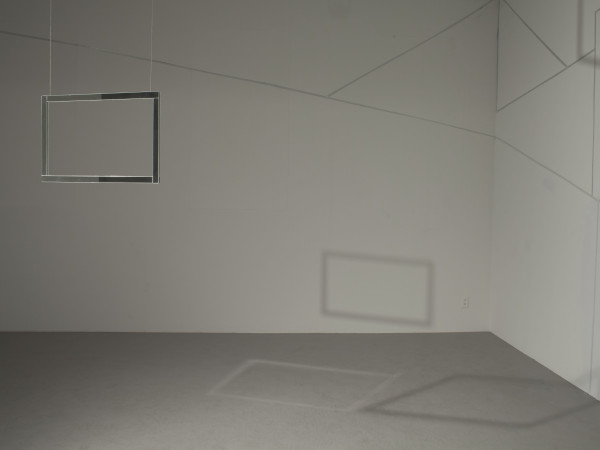

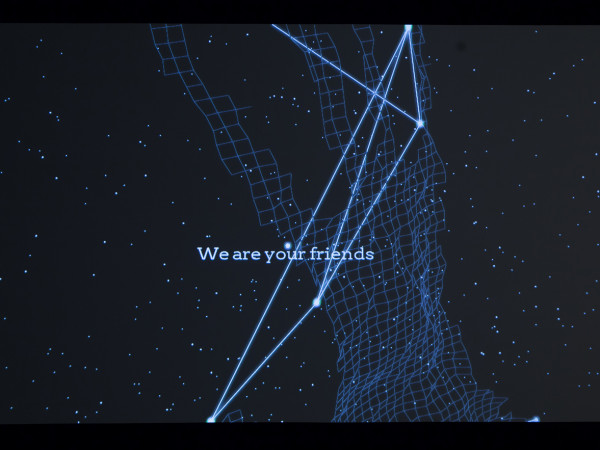

Dans You Never Know nous arrivons dans une salle presque complètement dans la pénombre, où se trouve un grand écran qui occupe les deux tiers de la surface du mur du fond. Le reste du lieu est un peu plus lumineux. Sur un des murs plus éclairés se trouvent six grandes feuilles noires, de la taille de grandes affiches sur lesquelles des points blancs font penser à une constellation d’étoiles. Ces «constellations» ont été construites à partir d’un logiciel qui cartographiait une image selon un algorithme en identifiant les points d’intérêts. Lagrange Paquet a présenté à ce logiciel des images de célébrités (de «stars»), et a produit ainsi ces pseudo constellations. Sur le grand écran, qui par son format et sa taille, en est un de type cinéma, nous voyons le cosmos, ses étoiles et ses nébuleuses colorées.

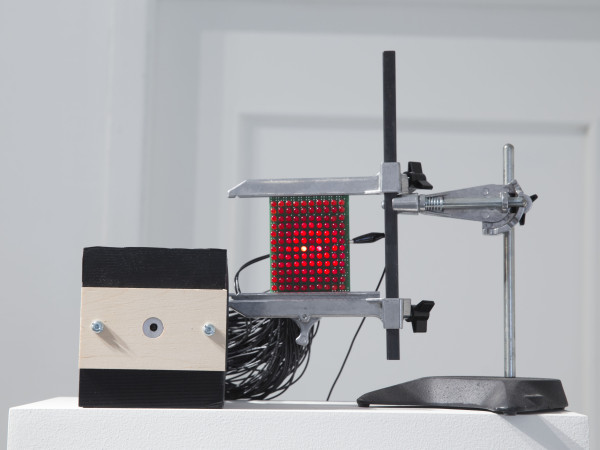

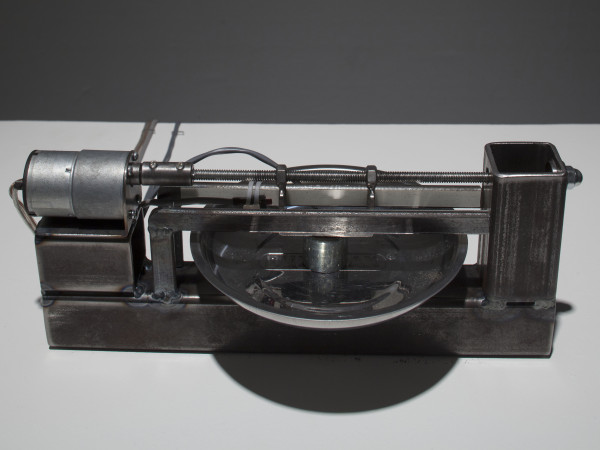

Face à l’écran, presque à l’autre extrémité de la salle, à l’endroit où se trouve habituellement le spectateur qui visionne un film, est installé un socle noir duquel émane de la lumière par une vitre transparente installée sur la face du haut. Cette installation permet à l’ordinateur et la caméra Kinect dissimulés dans le socle de cartographier tout objet ou image que nous lui présenterons en identifiant alors les points d’intérêts. Ainsi l’ordinateur par l’algorithme contenu dans le logiciel qu’il utilise créera une sorte de constellation qui sera accompagnée de sons, eux aussi produit en fonction d’un algorithme qui prend en compte ce regroupement «d’étoiles».

Au final, sur le même pied que ces «stars» hollywoodiennes dont les visages ont subi une cartographie stellaire, nous passons aussi au grand écran, mais déjà sous forme de constellation, élevée au rang de personnage immortalisé dans le cosmos comme ceux de la mythologie grecque: Cassiopée, Pégase, Andromède, Hercule, Orion, …

crédit photo: Ivan Binet

Cette œuvre est un amalgame du post-ludique et du post-cinéma. La caméra Kinect qui sert à localiser et cartographier un objet incarne l’élément provenant de l’univers ludique, avec aussi le grand écran qui peut être à la fois considéré comme un appareillage du jeu et du cinéma. Tout le reste de l’œuvre est post-cinéma, c’est-à-dire essentiellement la représentation sous forme de constellations de «stars» hollywoodiennes.

Le thème du mythe occupe une grande place dans You Never Know. Il se retrouve dans les constellations qui ont servi à plusieurs cultures à immortaliser des personnages mythologiques, chez ces «étoiles» hollywoodiennes qui ont interprété des personnages mythiques, dans les extraits de textes de chansons populaires évoquant l’espace interstellaire, qui apparaissent à l’écran en même temps que les «constellations», et qui nous permettent d’entrer indirectement en contact avec des «étoiles» du rock (le mot rock étant pris ici dans son acception la plus large). Ces «étoiles» qui sont mythiques parce qu’à chaque histoire qu’elles racontent, elles incarnent un personnage sur lequel nous pouvons transposer des émotions.

La mise en place de l’installation crée une impression générale de mystère enveloppant, où semble régner une puissance omniprésente éthérée qui laisse exister l’humanité ordinaire des spectateurs, mais qui lui donne aussi le pouvoir de devenir extraordinaire, d’une certaine façon au moyen du jeu.

- Lagrange-Paquet, Emmanuel. 2014, Au-delà de l’écran: Appropriation du patrimoine mythologique du cinéma dans une exploration narrative et scénographique de l’espace d’exposition. Montréal: Université du Québec à Montréal. p. 7

- Ibid., p. 3