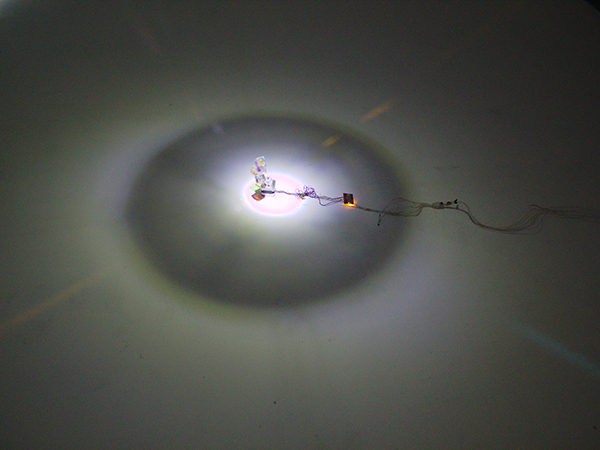

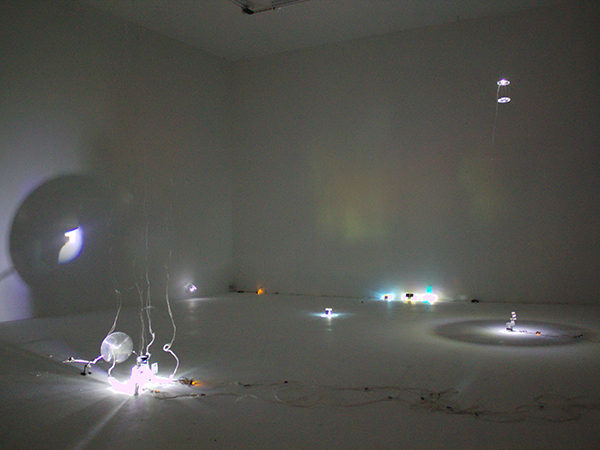

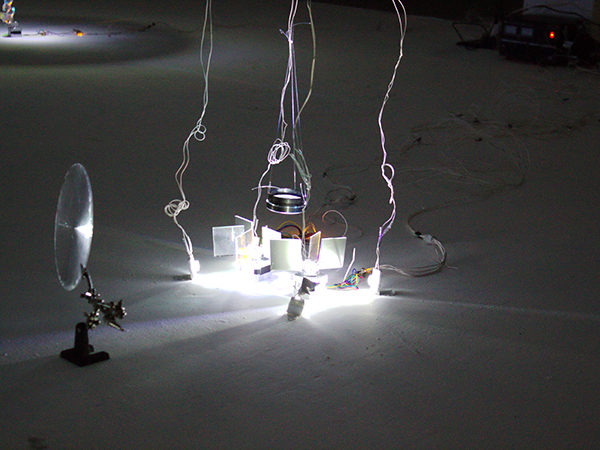

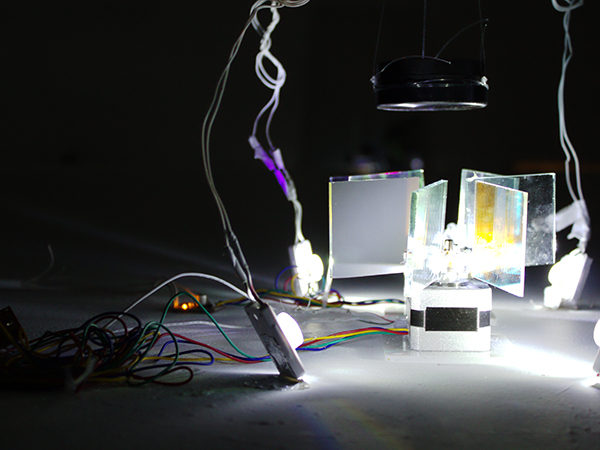

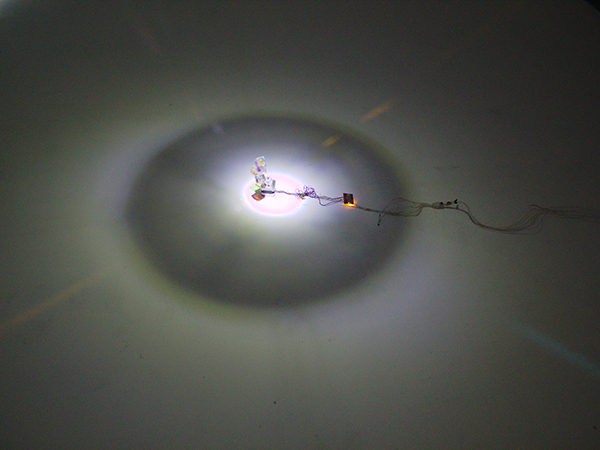

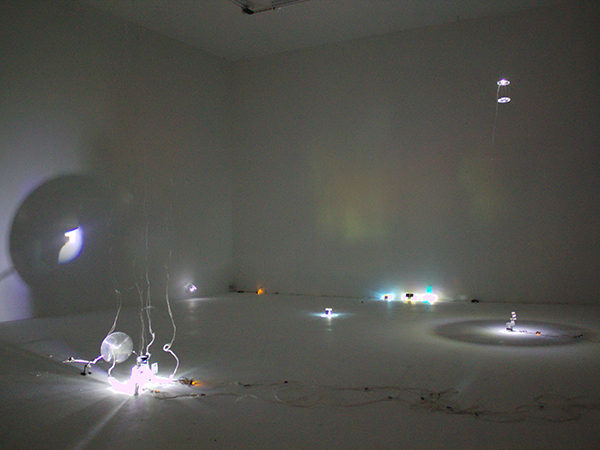

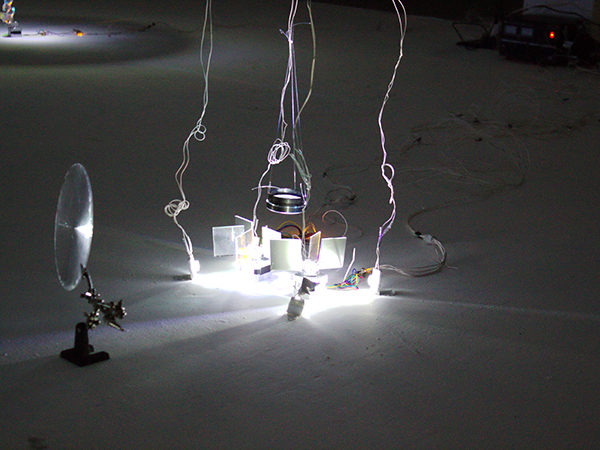

Dans la galerie de LA CHAMBRE BLANCHE, de multiples sources lumineuses sont appareillées à des compositions de verres et de prismes dichroïques, de miroirs et de lentilles photographiques. Certains éléments sont arrimés à des moteurs réglés aléatoirement pour amener, dans un mouvement imprévisible, à la fois implacable et délicat, la lumière à se déployer en des irisations changeantes, accompagnées du son des moteurs et de l’entrechoque des matériaux à l’œuvre. Plongée dans la pénombre, la galerie s’illumine de cette série d’installations projetant sur toutes les surfaces du lieu des rayonnements polychromes, qui parcourent la pièce sans l’envahir et en redessinent continuellement les contours, en même temps qu’ils réagissent à la configuration de l’espace.

crédit photo: Carol-Ann Belzil-Normand

Alice Jarry et Vincent Evrard mettent ainsi les matériaux de constitution de l’image cinématographique au service d’un jeu diffractif à plusieurs niveaux, composant cette constellation irisée significativement nommée Lighthouses. Le phénomène de diffraction de la lumière est ici convoqué au premier rang. Plus encore, la logique de la diffraction, comme mode d’interprétation et d’interaction avec le réel, imprègne l’ensemble de l’œuvre. La lumière elle-même est ainsi intégrée à une dynamique d’interactions matérielles et sémantiques suggérée par ses propriétés ondulatoires. Elle ne sert pas à montrer une image ou d’un objet à montrer: mais plutôt, chacun de ces petits phares est source de déploiements lumineux et sonores advenant les uns à travers les autres, transigeant et interférant d’emblée avec toutes les composantes de l’environnement, et plongeant le participant au cœur de ses modulations.

Diffractions

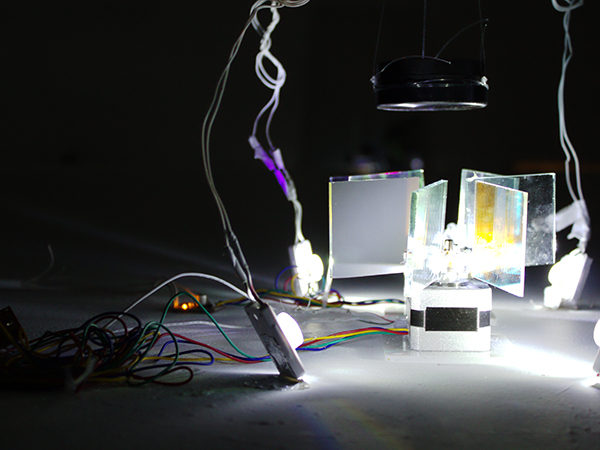

La diffraction est le phénomène optique par lequel les rayons lumineux sont déviés et diffusés en rencontrant les bords d’un obstacle, ce qui permet notamment de séparer la lumière en faisceaux de couleur distincts et de les recomposer en lumière blanche. Les technologies actuelles de projection de l’image exploitent les propriétés diffractives des verres et des prismes dichroïques, conjointement à des assemblages de miroirs et de lentilles. Ces composantes sont ici reprises à nouveaux frais, pour être assemblées de manière inusitée, ouverte et dynamique. L’installation se présente ainsi comme une série de petits projecteurs déconstruits mais fonctionnels, chaque pièce intervenant selon sa logique propre dans une composition nouvelle et imprévisible.

crédit photo: Carol-Ann Belzil-Normand

Le processus de diffraction est ainsi au centre d’une installation qui travaille la lumière en la délestant de sa fonction mimétique ou représentative, pour la laisser agir dans sa matérialité propre, à même les composantes qui quotidiennement l’orientent vers nos écrans. L’installation, en outre, ne se limite pas à la juxtaposition d’une série de petits phares répartis dans l’espace. L’ensemble est solidaire, non selon une orchestration spécifique, mais parce que les déploiements lumineux qui circulent dans l’espace et les sons produits par les installations se croisent et interfèrent. Ultimement, la rencontre même des artistes se laisse comprendre en ces termes: la lumière entrant dans LA CHAMBRE BLANCHE par l’intervention de Jarry et d’Évrard s’y manifeste en des points de rencontre résultant de l’interaction de leurs démarches. Rencontre, notamment, d’une sensibilité tournée vers l’événementialité et le pouvoir d’action de la matière, et d’un souci des processus de constitution du sens et du récit.

crédit photo: Carol-Ann Belzil-Normand

Cette approche s’inscrit dans la méthode de lecture diffractive développée au cours des deux dernières décennies, particulièrement par Donna Haraway et Karen Barad. Alors que le phénomène optique de la réflexion structure le paradigme classique de la connaissance, selon lequel la vérité d’une représentation dépend de sa ressemblance avec l’original, l’approche diffractive propose d’apprendre à penser suivant la logique de la déviation et de la diffusion des ondes lumineuses. Celles-ci produisent en effet des interférences révélatrices, autant des objets rencontrés que des mouvements de la lumière même. Au discours portant sur la matérialité, la lecture diffractive préfère l’enchevêtrement de la matérialité et du discours. À la connaissance comprise comme reflet adéquat d’objets maintenus à distance, elle préfère la connaissance vécue comme pratique concrète d’engagement dans le monde. Elle cherche à rendre compte des points de rencontre significatifs entre la matérialité des choses et le sens dont elles sont investies1.

La réalité de l’image

Dans cet esprit, les matériaux de la projection cinématographique sont ici mis en action d’une manière qui dissout la frontalité habituelle de l’image. Cette dernière relève de la logique réflexive: l’image doit être un miroir de l’original; soit la plus parfaite représentation d’une idée, l’imitation fidèle d’une réalité ou du moins des traits de la réalité au profit de la réussite d’une illusion. Or ultimement, et paradoxalement peut-être, l’illusion réussie – donc l’image ressemblant au réel – tend à dissoudre l’identité du spectateur. Celui-ci, absorbé par le spectacle visuel et sonore déployé devant lui, s’y perd et s’y oublie. Il n’y a pas que cela, bien sûr, mais force est de constater que la toute-puissance contemporaine du cinéma et de la vidéo sont de cet ordre: ils catalysent le renoncement du spectateur à son engagement dans le réel. L’image, dès lors, sert à ne pas voir, à ne pas se positionner.

Ici, au contraire, le spectateur devient nécessairement participant en rencontrant les matériaux de constitution de l’image elle-même. La lumière mise en scène n’intervient pas comme un agent neutre s’effaçant dans la révélation des objets qu’elle rend visibles. Bien plutôt, elle se révèle et se montre en même temps que les corps qu’elle illumine, et qui à leur tour en modulent les trajectoires. Les ombres, en revanche, n’incarnent pas la simple négativité de l’absence du visible. Le corps qui fait obstacle agit non seulement comme un arrêt de la lumière, qui dessine en négatif la silhouette obscurcie de l’objet rencontré, mais aussi, par la diffraction, comme un révélateur de ses propriétés ondulatoires et polychromatiques. De même, les cliquetis et les chocs soulignent la matérialité de l’image souvent associée à une sorte d’immatérialité de la lumière. La lumière même, au-delà de son caractère éthéré, paraît ainsi dans le travail d’une matérialité qui agit sur les corps qui eux se montrent en la réfléchissant, en l’absorbant, en la bloquant, etc. De plus, les dispositifs techniques mis en œuvre sont visibles. Autant que les mouvements des participants, l’intervention des artistes est apparente: fils et moteurs font partie de l’ensemble. Présents dans ces traces, ils se retirent pourtant au dernier moment pour laisser le hasard décider des mouvements des moteurs.

Crédit photo: Pierre-Luc Lapointe

Le jeu de projections ainsi déployé ne favorise pas la dissolution du spectateur dans l’image. Dans cette dynamique où lumière, matériaux, ombres et personnes se meuvent ensemble, aucune posture ne permet au participant d’ignorer sa position. Celle-ci est toujours immédiatement et visiblement agissante. La passivité du spectateur assigné à une position de réceptivité est défaite pour le pousser dans la co-constitution des formes déployées dans l’espace. Il est en effet impossible d’accéder à l’installation sans l’affecter. Nécessairement, les faisceaux lumineux rencontrent les corps des participants, dont les ombres s’immiscent entre les formes projetées sur les murs. De même, le son de leurs pas, le bruit de leurs respirations, voire de leurs paroles rencontrent celui des cliquetis de verre résonnant dans l’espace. Le spectateur devient ainsi participant alors qu’il rencontre la matérialité de l’image cinématographique, d’une manière qui le contraint à réinterpréter et à recomposer son rapport à celle-ci, à réagir aux mouvements dans lesquels elle se travaille elle-même autour de lui et à travers lui.

La petite lumière

En même temps qu’il prend part à l’installation par son corps et ses gestes, le participant pénètre aussi des zones d’intériorité. L’installation, par la séparation de la lumière et le jeu du clair-obscur, crée un espace intimiste et rassurant le ramenant à lui-même en même temps qu’elle l’oriente dans l’espace. Ici se croisent l’extériorité du spectacle et l’intériorité de la conscience. L’effet n’est pas sans rappeler les pages de Gaston Bachelard sur ce qu’il appelait les rêveries de la petite lumière. Celles-ci sont avant tout, pour l’auteur, inspirées par la flamme d’une chandelle, parcelle chancelante de feu portant l’observateur dans la familiarité d’une rêverie tranquille: « En somme, le clair-obscur du psychisme, c’est la rêverie, une rêverie calme, calmante, qui est fidèle à son centre, éclairée en son centre, non pas resserrée sur son contenu, mais débordant toujours un peu, imprégnant de sa lumière sa pénombre. »2 Les installations rappellent bien une telle description: les sources lumineuses répandent autour d’elles leurs douces irisations, exerçant une sorte de force d’attraction et fascination.

crédit photo: Pierre-Luc Lapointe

Pour Bachelard, en fait, l’électrification de l’éclairage avait entraîné la perte de cette intimité avec la lumière que fournissait la chandelle. Pourtant, voilà que l’effet regretté de la flamme chancelant dans la nuit d’un temps préindustriel est rencontré par le biais de la technique elle-même. Les vecteurs matériels de la fuite dans l’image ramènent ainsi le participant du lointain vers le proche, de l’extériorité du monde représenté à la proximité d’un monde habité – ou à habiter.

Horizons…

Si les Lighthouses de Jarry et Evrard nous guident, ce n’est pas de manière à indiquer une destination. Cette constellation technologique mouvante et déployée à même l’espace que nous parcourons n’offre pas de point de repère stable et lointain dictant la direction à prendre. Elle nous accompagne plutôt dans nos mouvements d’une manière qui les inscrit à tout instant dans la matérialité du visible: à tout instant nous est montrée notre place dans la configuration changeante de l’espace. Lighthouses nous fait ainsi rencontrer les traces de notre participation à la réalité de l’image cinématographique, précisément là où nous avons l’habitude de nous oublier. À travers ces chemins se consolide une expérience révélant que l’illusion cinématographique n’est pas dans l’image projetée, mais dans la séparation du spectateur passif qui resterait un observateur neutre.

- Barad, Karen. 2007, Meeting the Universe Halfway. Durham et Londre : Duke University Press, p. 86 et suiv.

- Bachelard, Gaston. 1961, La Flamme d’une chandelle. Paris : Les Presses Universitaires de France, p. 17.