crédit photo: Ivan Binet

Il se repose.

Puis il remonte sa minuscule montre.

A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu.

Il rentre chez lui et ferme sa porte.

Longtemps il tourne sa clef dans la serrure délicate.

– Jules Renard – Histoires naturelles 1

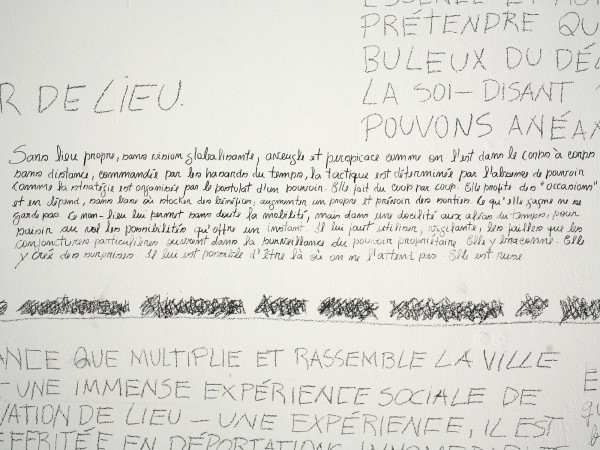

Le chant des grillons, au plus lourd de l’hiver… C’est la première chose que l’on perçoit, avant même d’entrer dans l’espace de l’installation qu’ Ivana Adaime-Makac présente à LA CHAMBRE BLANCHE. Six vivariums sont entourés d’une paire de tabourets se faisant face, en un jeu spéculaire. Ces habitacles abritent une «sculpture» faite de matériaux divers, piqués dans une base en mousse: fleurs, fruits, grignotines. Ici, c’est l’évocation d’un bouquet digne d’une nature morte hollandaise, où alternent fleurs naturelles et artificielles. Là, c’est une forêt de brocolis parsemée de cailloux en boulettes de riz. Ailleurs, c’est un carnaval tropical de fruits frais et séchés, aux couleurs plus que vives… En regardant de plus près, on constate que chaque vivarium est habité par une colonie de grillons domestiques.

crédit photo: Ivan Binet

Dans Le Banquet, Ivana Adaime-Makac prête une «voix» à ces insectes. Elle leur laisse le devant de la scène, comme elle l’a fait pour d’autres animaux dans des projets précédents 2. Quant au spectateur, il est placé dans le rôle du voyeur: face aux vivariums, il peut saisir son reflet et rencontrer le regard de l’autre. Avec l’Observatoire (2007), Adaime-Makac avait élaboré un dispositif similaire, l’installation prenant alors la forme d’une grande table recouverte de tuiles-miroirs. Les visiteurs pouvaient s’y asseoir afin de suivre les comportements de souris vivantes qui se déplaçaient à partir d’un cube-refuge situé à l’une des extrémités. Dans cette œuvre, la souris est en quelque sorte l’artiste, le performeur, l’animal savant de qui l’on attend des prouesses. Sur le plan formel, le cube-refuge qui servait d’habitacle aux rongeurs, lui aussi recouvert de miroirs, ressemble aux sculptures-monolithes du Banquet.

crédit photo: Ivan Binet

Le Banquets’inscrit dans la durée. Il s’y produit une sorte de retrait de l’artiste qui orchestre une situation puis la laisse évoluer, se limitant à quelques interventions d’entretien et de sélection des débris à conserver, des éléments à remplacer. C’est en quelque sorte une œuvre à «autodéroulement»: elle suit son cours d’une manière quasi autonome, presque indépendamment de son auteure. À ce propos, l’auteure Évelyne Toussaint évoque «la mise en scène d’improvisations en vue desquelles l’artiste se contente d’offrir un dispositif» 3. «Beaucoup de temps s’écoule avant de trouver des «résultats».» 4 fait remarquer Adaime-Makac à propos de ses vidéos. Elle «cherche à montrer une certaine forme de lenteur et de répétition.» L’absence de spectaculaire est contrebalancée par le décor – les monolithes du Banquet – et, dans le cas des photographies et des vidéos, par les éclairages saturés de couleurs, souvent dramatiques, qui baignent les scènes représentées. De cette façon, souligne l’artiste, «la lumière opère comme un costume.»

Avec Le Banquet, Adaime-Makac retourne aux insectes, et plus particulièrement aux orthoptères, puisqu’elle avait déjà utilisé des dépouilles de criquets pèlerins pour Collection (Ready-dead) (2006), une installation présentée au BBB de Toulouse. Déposés sur un lit de quartz noir, les criquets préalablement ramassés sur une plage de Lybie, étaient agrémentés de paillettes et retouchés de maquillage. Cette œuvre était une préfiguration pour Le Banquet, un projet homonyme d’installation vidéo datant de 2005. Dans cette dernière œuvre, l’artiste se proposait déjà de travailler avec des criquets – vivants cette fois –, et de documenter trois phases de la destruction d’un bouquet disposé dans la cage des insectes. Pour sa part, Le Banquet présenté à LA CHAMBRE BLANCHE n’a pas donné lieu à des vidéos ou des photos autonomes. Par contre, des plans-séquences des vivariums étaient présentés la nuit sur un moniteur placé dans une des fenêtres de la galerie, afin de donner un aperçu de l’installation ayant cours à l’intérieur, tout en piquant la curiosité des passants.

Adaime-Makac explique que les constructions tridimensionnelles placées dans les vivariums s’inspirent de l’œuvre Sans titre (Structure qui mange) (1968) de Giovanni Anselmo, artiste associé au mouvement italien de l’Arte povera. Des monolithes de granit sont associés à des matières périssables (comme de la laitue) et donnent l’impression d’ingurgiter ces matières, tel que l’indique le titre de l’œuvre. Avec Le Banquet, Adaime-Makac renverse la proposition et donne ses structures à manger aux grillons, qui sont pour ainsi dire les acteurs des six installations réparties dans les vivariums.

Dans nos sociétés, les insectes incarnent généralement l’abject et la calamité, à quelques rares expressions près, comme les papillons. Autrement, ils sont pour la plupart du temps nuisibles, donc indésirables. Ils détruisent les cultures et infestent les maisons. Le commerce de l’extermination est devenu florissant et dissimule à peine son exploitation de nos peurs.

crédit photo: Ivan Binet

C’est peut-être la Bible qui a stigmatisé ce rapport trouble que nous avons avec les insectes: parmi les fameuses plaies d’Égypte citées dans l’Exode et envoyées par Yahvé pour fléchir le Pharaon qui retenait captif les Israéliens, trois des dix fléaux impliquent des insectes: sauterelles, moustiques et taons.

Avec les insectes et leur taux logarithmique de reproduction, il s’en faut de peu pour que ce soit l’invasion. Qu’on soit rassurés, dans Le Banquet, les débordements sont contenus; toutes les fonctions vitales se déroulent à l’intérieur, entre les quatre parois de verre.

Les enfants sont particulièrement sensibles à toutes les formes de vie animale. Ils ne paraissent pas rebutés par les insectes. Parfois, même, ils rapportent à la maison des trouvailles qui déconcertent leurs parents. Chez les adultes, ce sentiment paraît plus ou moins exclu, voire même étouffé. On dirait que plus tard dans la vie, les insectes n’intéressent que les scientifiques… Avec la résidence d’Adaime-Makac, ces créatures sont ramenées dans l’espace de l’art.

crédit photo: Ivan Binet

Dans les animaleries, on vend des tarentules, des lézards, des grenouilles… des grillons aussi, mais c’est pour servir de nourriture aux animaux qui les précèdent dans la chaîne alimentaire. De plus, leur espace de vie est somme toute assez rudimentaire. C’est à peine s’ils ont quelques cartons d’œufs pour se cacher dans leur vivarium autrement vide. Avec Le Banquet, Adaime-Makac rompt ce cycle et célèbre les humbles créatures que sont les grillons. Elle les laisse vivre, festoyer, copuler et mourir.

Des insectes dans l’art contemporain

Depuis quelques décennies, des artistes font «travailler» les insectes: ils introduisent dans leur environnement des objets et des matériaux que ceux-ci finissent par transformer.

Je viens de découvrir l’œuvre du Français Hubert Duprat citée au passage dans un précédent texte, en rapport avec le travail d’Ivana Adaime-Makac.5 Au cœur d’une production lancée dans toutes les directions, Duprat a transformé des larves aquatiques de trichoptères en véritables orfèvres, fournissant à ces insectes des paillettes d’or, des perles, ainsi que des pierres précieuses et semi-précieuses pour construire leur fourreau protecteur habituellement composé d’humbles brindilles et de grains de sable.6 La Canadienne Aganetha Dyck dépose des objets dans des ruches d’abeilles, objets auxquels les insectes appliquent de la cire et sur lesquels ils commencent à édifier leurs alvéoles. Les objets issus du quotidien sont retirés à divers stades de recouvrement et réunis pour former des installations.7

Dans ces cas, toutefois, les artistes s’approprient les «productions» des insectes qui finissent par s’absenter de l’œuvre pour ne laisser que des objets, des traces, alors que dans l’installation d’Adaime-Makac, non seulement ils en demeurent les acteurs principaux, mais encore, ils en composent le contenu et le «donné à voir» intrinsèques. Les grillons vivent et meurent dans l’installation qui constitue leur habitacle fermé. Ils s’en nourrissent et l’altèrent, ils y laissent leurs déjections et leurs dépouilles.

Les grillons dans la littérature et la musique

Lorsque j’ai su qu’Ivana Adaime-Makac allait travailler avec des grillons, il m’est tout de suite venu à l’esprit le conte de Charles Dickens intitulé Le grillon du foyer: «[Le grillon] a inspiré de nombreux contes et récits. Il était jadis considéré comme un familier, voire comme un porte-bonheur[…].»8 Dans son journal, Henry David Thoreau (1817-1862) mentionne fréquemment les grillons et leur chant, dont il analyse en détail les modalités. Il salue leur retour saisonnier et s’émerveille de les entendre encore lorsque l’automne est avancé. Il les observe en train de forer un champignon ou une pomme, alors qu’ils disparaissent presque complètement dans l’objet dont ils se nourrissent. Adolescent, j’avais lu les Histoires naturelles de Jules Renard publiées en 1896. Plus tard, j’ai découvert que cinq d’entre elles – incluant Le grillon – avaient été mises en musique par Maurice Ravel. Le grillon lui apparaissait «comme une créature fantastique, à mi-chemin entre l’être humain et la machine, avec laquelle le compositeur fut peut-être le premier à s’identifier.»9

Car malgré la grande différence d’échelle qui nous sépare des grillons, nous ne pouvons faire autrement que d’éprouver pour eux de l’empathie; nous nous associons à leur fragilité. Lorsque les images d’insectes et d’animaux sont agrandies par l’artiste en photographie et en vidéo, le sens bascule: sous les éclairages saturés de couleur, les fonctions vitales se trouvent dramatisées, esthétisées.

Avec Le Banquet, Ivana Adaime Makac crée une suspension dynamique et porteuse de sens, quelque part entre l’abject et le délicieux. Plaisir pour les yeux, les sculptures éphémères élèvent notre regard et proposent une beauté précaire, vouée à la transformation. Tout en bas, les grillons vivent et meurent, il s’agitent et s’affairent, gravissent les monolithes, traversant volontiers du côté de l’art qui forme leur habitat.

- Renard, Jules. 2010, Histoires naturelles. Paris: Presses universitaires de France, 91 p.

- Je pense notamment à la série de photographies argentiques infrarouges d’Ivana Adaime-Makac intitulée Bestiaire (2004), qui met en scène des insectes au milieu d’éléments naturels et artificiels (fleurs, animaux empaillés), à ses vidéos Dormeur n° 1 (2005) et Limites n° 2, qui documentent respectivement les comportements de criquets et de souris, ainsi qu’à son installation vidéo Zophobas morios (2007), qui montre des images de larves de coléoptères en mouvement.

- Toussaint, Évelyne, «Les mondes éthologiques et esthétiques d’Ivana Adaime-Makac». 2007, dans Flux-2: Parcours d’art contemporain en vallée du lot . Arles: Éditions maison des arts Georges-Pompidou, p. 7.

- Tous les commentaires de l’artiste cités ici proviennent d’un texte de démarche inédit de 2008.

- Toussaint, Évelyne, art. cit.

- Fréchuret, Maurice, Roland Recht et Stephen Bann. 1998, Hubert Duprat. Antibes, Genève, Limoges: Édition du Musée Picasso, 132 p.

- Voir notamment Madill, Shirley, Bruce Grenville, Joan Borsa, Sigrid Dahle et Gilles Hebert. 1995, Aganetha Dyck. Winnipeg: Éditions de la Winnipeg Art Gallery, 64 p.

- Ivinec, Yann. 2006, The Cricket on the Hearth/Le grillon du foyer. Traduction by Francis Ledoux. Paris: Gallimard, pp. 11-12. La préface d’Ivinec comporte plusieurs autres références musicales et littéraires aux petits orthoptères.

- Uwe Kraemer, notes de programme, enregistrement des Histoires naturelles de Ravel avec Gérard Souzay et Dalton Baldwin, sur étiquette Philips. [Notre traduction]