Sous le choc d’un froid cassant de janvier à Québec, troublant quelque peu le plan de ses déambulations, Gabriela Vainsencher élaborait son projet The Unfinished Tour Québec City à partir des notions de traduction et de déplacement. L’énoncé de sa démarche nous apprend que des faits de sa biographie en motivaient le choix et l’importance dans son parcours d’artiste. À la fois bien définies comme concepts opératoires et comme actions, elles ont régi la conduite de cette aventure, c’est-à-dire les façons dont se sont emmaillées au fil des jours les multiples relations qui allaient prendre vie à travers le traitement de deux sujets de prédilection, l’art des autres et les objets de sa vie quotidienne.

Pour saisir ce qui est en jeu dans ce projet, il est important de considérer le caractère foisonnant de l’ensemble ainsi que la somme et la diversité des matériaux et gestes qui l’ont constitué, incluant les propos de l’artiste. On se doit également de porter une attention continue aux étapes comme aux objets nés du processus de la résidence. Une première visite de l’installation de Gabriela Vainsencher à ses débuts et la lecture de ses communiqués m’ont remémoré un essai de Rosalind Krauss, Line as Language Six artists draw1 auquel j’ai choisi de me référer pour approfondir cette réflexion. Il s’agit d’un texte constituant le catalogue d’une exposition tenue en 1974 au Art Museum de l’Université Princeton aux États-Unis.

Le fait est que Rosalind Krauss présente dans cet écrit des concepts pertinents pour penser le dessin, pratique que l’artiste pose elle-même comme fondamentale, aussi bien d’ailleurs en tant que processus d’appréhension des choses que comme médium de référence alors qu’elle en expérimente ponctuellement d’autres.

«I make mostly drawing on paper. When I work on different media, it is usually based on the drawings, fulfilling a function which the drawings cannot»2

Les principales notions qu’y favorise la théoricienne à ce propos sont l’espace et l’expression à partir desquelles elle analyse les oeuvres dessinées d’un groupe d’artistes, dont Sol Lewitt, Donald Judd et Frank Stella, en les confrontant à certaines autres appartenant au mouvement expressionniste abstrait Américain. Pour ma part, l’idée n’était pas de m’attarder à comparer ces oeuvres à celles qui m’occupent maintenant. Je me suis plutôt concentrée sur ces notions du texte qui m’ont paru appropriées et assez ouvertes pour être déplacées dans un contexte différent, où comptent autant la position de l’artiste, que les lieux, les processus de l’installation et les objets construits. Et, ce qui s’offrait à la vue, les communiqués de Gabriela Vainsencher, le tout premier aménagement du lieu de LA CHAMBRE BLANCHE, ses interventions dessinées, peintes, ses photographies ou vidéos, toutes ses manoeuvres, manifestaient à l’évidence, la profonde implication des réalités que couvrent ces concepts dans le cœur de son cheminement, tout comme la place prépondérante du dessin. Par ailleurs, non seulement ceux-ci présentent-ils une compatibilité avec les notions qu’elle a privilégiées, mais ils peuvent les contenir.

Cependant, s’ils s’avèrent pertinents en leur sens général, ils concernent tant de pratiques d’artistes de toutes disciplines qu’ils ne nous introduisent pas encore à une lecture plus fine du projet. C’est vraiment le recours au découpage que propose Rosalind Krauss dans son essai, une opposition entre espace interne (espace d’un langage privé) et espace extérieur (monde extérieur), et la notion d’expression qu’elle leur associe, qui ouvraient une voie pour questionner cette oeuvre sans égard à sa correspondance à l’une ou l’autre catégorie esthétique. Et, plus précisément encore, la conséquence que ce découpage entraîne: deux visions tout à fait distinctes du dessin, l’une en tant que projection illusionniste, intégrant aussi le travail des expressionnistes abstraits, et l’autre, le dessin en tant qu’espèce de marque sur ce monde-ci, le monde extérieur, vision moderne celle-là. Deux visions qui définissaient un clivage entre les artistes voués à l’expression du mythe privé disait-on et ceux, tels Johns, Stella et d’autres, qui s’en dissociaient fortement, s’affirmant eux-mêmes, selon leurs termes, non dans un rapport à un monde projeté, mais en prise directe sur ce monde-ci.

Partant de là, il m’a semblé intéressant de voir ce que les éléments de la dualité évoquée appellent à considérer de l’installation de Gabriela Vainsencher, de toutes ces marques concrètes visuelles ou sonores dont elle nous dit qu’elles sont construites des actions de traduction et de déplacement réalisées dans la galerie, dans la pensée de son volume et de ses plans. Par exemple, ce poste de travail en angle centré dans la pièce et placé en réplique à la disposition des murs configurant le lieu. Un geste que l’on peut comprendre comme instauration de la position de l’artiste en tant que centre de l’action, point de départ des allées et venues et témoignant également de l’importance accordée au lieu en tant que géographie, puisque de lui dépendaient l’orientation des regards des autres, et la circulation pour elle. Puis, cette partition des murs en plusieurs registres contigus, singularisés à chaque fois par la présence dominante d’un des nombreux médiums utilisés. En déterminant les espaces propres aux interventions diverses, l’artiste définissait ainsi une ligne de conduite propice à mettre en évidence une remarquable constante, la représentation multipliée de son image désignée, de ce que l’on sait être son image par ce qu’elle a dit, par des stratégies visuelles tels cadrage et point de vue, et non par identification. Indices visuels, sons, représentations sous une forme ou une autre, au premier degré ou en évocations issues des jeux de renvois langagiers. Et enfin, ce qui introduisait un aspect d’une autre nature, mais tout aussi signifiant, le partage du quotidien de l’artiste en moments réservés stratifiant le cours de l’expérience d’une autre temporalité, ce rituel du matin de chaque jour consacré au dessin. Il ressort ainsi que l’importance de l’espace de l’artiste dans l’ossature même de l’installation s’est en réalité affirmée à l’origine de l’expérience de Gabriela Vainsencher. Il l’a informée, mais, il faut le souligner, toujours en intégrant depuis le début l’espace de l’autre, tout particulièrement dans la valorisation constante de l’espace architectural, comme on a pu l’observer, et de celui de la cité auxquels nous renvoient certains vidéos.

Cela étant, en me remémorant mon premier arpentage du lieu investi par l’artiste, je me rappelai l’attrait exercé au départ par ce registre des murs formant l’angle ouest-nord-ouest de la pièce. De loin, nous percevions d’abord une multitude de petits dessins épinglés à toutes hauteurs et dont souvent l’ombre des coins inférieurs relevés s’ajoutait aux marques dessinées et peintes. Peuplement de touches émaillées entraînant une sorte d’effet de palpitation. Nous devions approcher pour saisir image par image ce qu’elles étaient, découvrant aussitôt ce qui en faisait une famille, même papier fin, même format, mode d’accrochage, médium et traitement, les mêmes. Puis s’activait le regard d’identification cherchant des parentés dans les figures: gros plans multiples rendant des fragments, pieds, jambes en vue plongeante désignant l’artiste, rarement le visage toutefois, ni là ni en d’autres registres, partie de réfrigérateur, vues extérieures, écriture, téléviseur, plantes, pot, clé, projecteur très bleu, câble… toutes choses du quotidien citoyen et artiste. Et encore, cette vue intime nous introduisait à ce nouvel espace en transparence qu’offraient un grand nombre de ces images, espace du commentaire dont la teneur s’apparentait véritablement le plus souvent à celle du journal tant par la variété des propos que la liberté de l’expression. Le traitement de tous ces éléments, image et calligraphie, révélait une connaissance des jeux de l’eau et du pinceau et là aussi une liberté dans le tracé, mais une facture demeurée simple et apparaissant sans volonté d’effet expressif. Expression sans finalité d’expressivité, pourrait-on dire.

L’artiste attribuait une forte valeur au processus même, autant au caractère rituel qu’à certaines règles dont elle avait décidé pour l’accomplir, celle par exemple de garder aussi apparentes dans les traces les erreurs que les reprises. Elle évoquait à ce propos une question d’intégrité. Cela pourrait bien être lié à une vision historique fort ancienne de l’image comme élément de tromperie, l’image menteuse. On ne saura à quel jadis associer cette règle, mais le fait est qu’elle introduit un aspect éthique qui lui aussi nous retourne à une autre face d’un espace psychique, espace intime s’il en est.

La poursuite du parcours nous dévoilera progressivement que ce registre aux petits dessins constituait la banque d’images au sein de laquelle Gabriela Vainsencher allait puiser pour marquer les autres plages murales. En fait, peu d’entre elles seront retenues, ce qui aura pour conséquence de mettre en évidence les quelques figures récurrentes, celles tout particulièrement qui la concernent, la désignant en tant que sujet, mais qui, à force d’être multipliées, finiront par l’objectiver, la faisant objet parmi les objets de la vie quotidienne. Ainsi lorsqu’en étant modèle pour elle-même l’artiste faisait des pieds et des mains, et des jambes et des cous, à répétition, alors ces figures devenaient motifs et déjouaient ainsi une possible perception de leur statut d’image comme portrait d’un ego insistant. S’opérait dès lors une distanciation grandissante par rapport à elle en tant que référent, empêchant que s’y joue une valeur identitaire qui soit fermée sur elle-même.

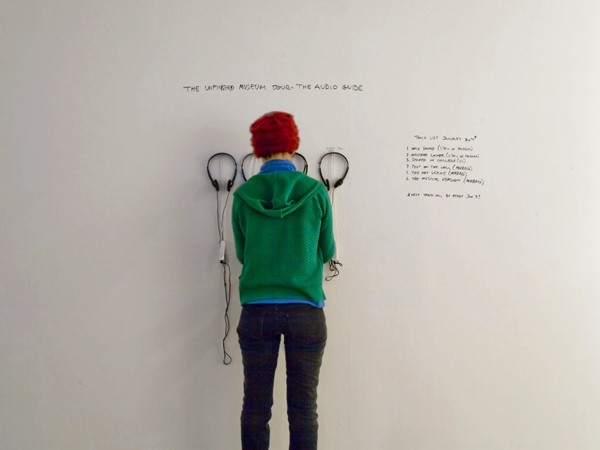

Enfin, comment ne pas reconnaître en l’occurrence le rôle majeur des matériaux imageant en relations au coeur de l’expérience globale de la résidence? Il faut le dire, quand un médium présente une figure, puis qu’un autre médium reprend à son tour cette figure pour que se réalise la traduction, c’est une autre image qui naît de ce déplacement. Et plus que de la considération de la facture et du traitement de l’un et l’autre de ces médiums pris individuellement, c’est de leur différence qu’advient le sens nouveau. Ces relations engendrent un pouvoir de «l’intervalle», de «l’espacement», pourrait-on dire. Étrangement, la différence ouvre un autre monde en venant qualifier le mode d’habiter spécifique de chaque figure. Ainsi, par exemple en est-il de cette main que l’on avait vue en tout petit dessin, désormais peinte à grande échelle, habitant architecturalement le champ paroi. De celle-là aussi, de mémoire, la même main, mais que la vidéo nous aura donnée autre, dans son action traçant des mots apparaissant en saccades en une calligraphie verte commentant le travail d’un autre artiste. Verts commentaires que l’on allait reconnaître dans les photographies jumelées un peu plus loin, tout près de ce dessin à même le mur d’un plan à main levée d’un espace muséal où l’artiste est intervenue. Puis encore, fenêtres sur les fenêtres du lieu, parmi les autres vidéos, de ceux qui reprenaient ces pieds et jambes déjà dessinés et comme eux en vue plongeante, mais cette fois en marche, ici dans la neige et là-bas sur le sol sec. Sans oublier au registre audio, de ces mots en attente dans leurs coffrets iPod pendus au mur, pensées vocales sur les expériences visuelles d’autres artistes en d’autres lieux. Interventions nous rappelant elles aussi ce caractère de journal déjà observé.

Je n’ai cessé d’appeler cette résidence une aventure. Une aventure qui s’est construite de tracés, de trajets, d’histoires, qui se sont déroulées, qui se déroulent, s’avoisinent, s’imbriquent, se ramifient, qui se tissent tramées d’espaces, d’objets, de figures, de sons, de lignes, et toujours bien sûr de temps, aux rythmes variés. On perçoit, parmi bien d’autres consciences, la complexité structurelle qui aurait justifié bien des métaphores, de structure «mille-feuilles», à structure en «toile» ou en abîme, souvent en coexistence, aucune n’étant tout à fait juste, mais laissant tout de même toujours entendre que quelque chose sans cesse sourd dans l’espace de passeur qu’habite Gabriela Vainsencher, qui lui restera en propre, non dit, dans le temps.

Espace intime, espace extérieur, mythe privé, monde réel, toutes ces notions auront été pertinentes, mais nous avons pu constater que jamais dans cette résidence elles n’auront conduit le questionnement en tant que dualité. Jamais non plus la multitude des gestes d’expression de l’espace et du temps personnels de l’artiste dans la construction des réseaux de relations de tous ordres ne l’auront désignée en tant que fin.

Peut-être même est-ce le dialogue entre les figures et espaces manifesté concrètement par cette expérience qui engage une forme en devenir dans une alliance singulière de ces mondes…

- Krauss, Rosalind, «Dossier: Le dessin». 1990, dans La Part de l’OEil, Revue annuelle no. 6. Bruxelles, p. 208

- Vainsencher, Gabriela. 2007, Démarche artistique. Brooklyn.