Est-ce que la manière dont une histoire est racontée influence la façon dont elle est reçue? Est-ce que l’origine ethnique, l’âge, le sexe et la langue du récepteur peuvent aussi avoir un impact sur sa compréhension? On serait certainement tenté de répondre par l’affirmative… Alors, comment construire le récit? Par où commencer? Comment déterminer ce qui est essentiel et ce qui est superflu? Et comment articuler la trame narrative afin qu’elle soit aussi nuancée que les possibles modes de réception? Est-ce que l’histoire préserverait son essence ou s’exposerait-elle à des glissements de sens, voire une perte de sens? Ce sont là quelques-unes des questions soulevées par les recherches récentes de l’artiste catalan Quelic Berga.

crédit photo: Ivan Binet

M’inspirant de sa démarche et des travaux qu’il a réalisés lors de sa résidence à LA CHAMBRE BLANCHE, je vous propose, chers lecteurs, de vous raconter l’histoire de ma rencontre avec l’artiste et, ce faisant, de partager avec vous quelques pistes de réflexion. D’emblée, vous savez donc que la lecture qui suit ne sera pas totalement objective (le pourrait-elle, de toute façon?). Ce récit sera nécessairement teinté de ma subjectivité, car les mots, les événements relatés et la structure même de ce texte sont les reflets d’une série de choix bien personnels. Il sera également tributaire des limites du médium par lequel il vous est livré, à savoir celui de l’écriture. Tous ces facteurs influenceront forcément votre réception et votre compréhension du travail de Berga, mais c’est en toute connaissance de cause que vous accepterez, je l’espère, de vous prêter au jeu. Ainsi, je troquerai le fameux «on» des textes scientifiques et des critiques objectives pour le «je» et le «nous» du récit informel, celui d’une interlocutrice qui s’adresse à vous – personnellement – en espérant que cette version-ci de l’histoire sache capter votre attention et trouver en vous quelques échos.

crédit photo: Ivan Binet

La situation initiale

Afin de me préparer à l’entrevue que j’allais réaliser avec Berga, j’ai parcouru le web et le site Internet de l’artiste en quête d’informations sur son parcours et ses champs d’intérêt. J’ai appris qu’il est étudiant au doctorat et que ses travaux portent essentiellement sur le cinéma interactif et le documentaire web. Il se décrit comme un artiste post-média, un enseignant, un développeur multimédia, mais peut-être avant tout comme un chercheur. Dans ses travaux, il s’intéresse à la façon dont les technologies modèlent notre monde et la manière dont nous le percevons. Ses œuvres se présentent alors comme autant d’occasions d’explorer et de tester à la fois des limites et les possibilités qu’offrent ces technologies.

crédit photo: Ivan Binet

L’élément déclencheur

Lorsque je suis entrée dans la galerie, Berga s’y trouvait déjà, assis derrière l’écran de son ordinateur. Présentations d’usage effectuées, nous entrons rapidement dans le vif du sujet. Il m’explique qu’il a transformé la salle d’exposition en un laboratoire de recherche ouvert au public. Il y a aménagé différentes stations, chacune consacrée à une question abordée par ses travaux ou à une piste de réflexion sur la méthodologie qu’il doit développer pour mener à bien son projet. En somme, c’est un peu comme s’il ouvrait son carnet de notes et qu’il exposait ses idées au grand jour, au fur et à mesure qu’elles se présentaient à lui.

crédit photo: Ivan Binet

En tant que visiteuse, c’est donc en me promenant d’une station à l’autre que je peux réussir à me faire une idée d’ensemble. Chaque élément est à remettre en ordre, mais l’artiste – en aucun cas – n’impose un fil conducteur, et c’est sciemment que Berga m’incite à faire des aller-retour dans son laboratoire. Je comprends également que je me trouve au cœur d’un work in progress: les textes, les schémas, les vidéos qui sont présentés sont appelés à changer… certains éléments s’ajouteront au fil des jours et des semaines tandis que d’autres seront mis de côté.

crédit photo: Ivan Binet

Le nœud

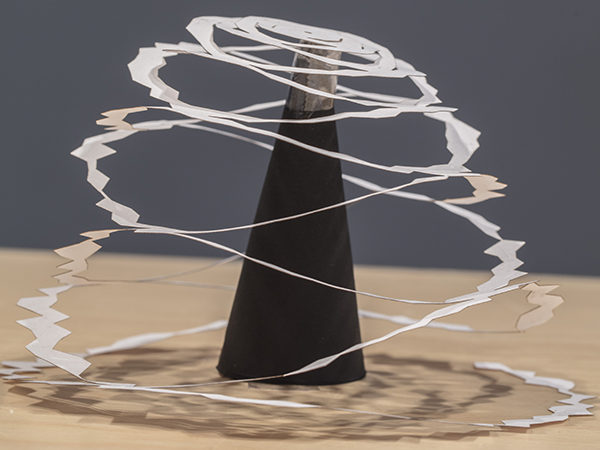

Dès lors, je constate que sa méthode de travail reflète son propos et vice et versa. Ce que Berga est venu approfondir à LA CHAMBRE BLANCHE, ce sont des recherches qui, à terme, lui permettront de concevoir un logiciel de montage de film. Or, ce logiciel, plutôt que d’imposer à ses utilisateurs une structure de montage linéaire, proposera une interface sous la forme d’un rhizome ou, pour reprendre les mots de l’artiste: «sous une forme générative». Plus particulièrement, c’est sur le développement de cette nouvelle structure que Berga a consacré l’essentiel de sa résidence. Plusieurs options ont été explorées, mais c’est la forme de la spirale qui a finalement été retenue pour transposer visuellement cette conception féconde de la trame narrative.

crédit photo: Ivan Binet

Pour l’artiste, à l’ère du numérique et des flux incessants d’informations, le récit ne se construit plus en respectant un enchainement linéaire où chaque événement s’inscrit en corrélation directe et unique avec celui qui l’a précédé. La narration ne s’articule pas non plus en «circuit fermé», c’est-à-dire comme une boucle qui proposerait toujours un même schéma classique: la situation initiale, l’élément déclencheur, le nœud, le dénouement et la conclusion. Or, avec une structure narrative en forme de spirale, on se rapproche de l’idée d’une boucle tout en permettant au récit d’emprunter une trajectoire toujours légèrement différente. Autrement dit, tous les éléments de la narration sont présents, mais ils ne s’enchainent plus, ils se superposent. Dès lors, l’histoire devient un véritable palimpseste; elle s’appréhende comme un tout composé d’une accumulation de trames narratives qui, à chaque fois, conserve en elle les variations de la précédente et accueille les nuances de la prochaine itération. Dans cette perspective, un même film pourrait se décliner en une infinité de versions… à l’instar de la multiplicité des récepteurs.

crédit photo: Ivan Binet

Le dénouement

Comme la spirale, l’image de la corne d’abondance peut nous aider à comprendre la portée et les visées du projet développé par Berga. Dès le départ, l’artiste a voulu enrichir sa réflexion en allant à la rencontre du public et des autres chercheurs. Dans cette mise en commun des idées, certaines pistes d’exploration ont été abandonnées tandis que d’autres ont été développées davantage. Des choix ont été effectués et cela a engendré de nouvelles trajectoires de recherches qui, à leur tour, ont engendré d’autres hypothèses et d’autres expérimentations. Or, le logiciel de montage de Berga sera conçu selon cette même logique; c’est-à-dire de manière à intégrer la part de hasard et les influences extérieures (notamment celle de l’interface de montage) qui nourrissent et modifient la trajectoire du processus créatif. Dès lors, l’œuvre peut être comprise comme le point d’origine d’une corne d’abondance à partir duquel le récit pourra non seulement se déployer, mais aussi proliférer chaque fois qu’il sera transmis à un nouveau récepteur via le web.

En développant une structure de montage générative plutôt que linéaire et évolutive, Berga s’inspire des modes de fonctionnement de l’Internet et, se faisant, il perfectionne un langage de création et de diffusion qui correspond sans doute mieux à la réalité d’aujourd’hui. L’artiste révèle aussi aux utilisateurs de son logiciel les frontières parfois extrêmement poreuses qui distinguent leurs choix personnels de ceux effectués pour eux par la machine. En effet, lorsqu’une œuvre entre dans le domaine public, il s’opère toujours une médiation susceptible de modifier sa réception par le spectateur. Dans le cas d’une œuvre web, une part de cette médiation coïncide avec le moment où elle est codifiée pour être diffusée à travers le spectre de l’Internet. Pour Berga, il apparait alors essentiel d’éveiller les consciences par rapport aux relations d’interdépendance que nous entretenons avec les technologies et au rôle qu’elles jouent dans le processus de création et de diffusion.

La situation finale

La technologie et éventuellement l’art numérique ont indéniablement modifié la place de l’artiste dans le processus de création. En effet, lorsque l’œuvre découle de l’emploi d’outils technologiques conçus par d’autres que l’artiste lui-même, son rôle dans la création ne peut être le même que celui qu’il jouerait dans un travail traditionnel d’atelier. Cela déplace ailleurs la question de l’auteur et de ce que l’on pourrait désigner comme «l’aura de l’œuvre d’art»1.

crédit photo: Ivan Binet

Avec ce projet, Berga propose une autre manière de concevoir le temps du récit, en dehors du paradigme occidental où la temporalité est exprimée sous une forme linéaire. Cela modifie non seulement la conception du film, mais également sa diffusion et sa réception. En effet, l’usage du logiciel de montage qu’il est à mettre au point sera éventuellement à la portée de n’importe quel utilisateur. En quelque sorte, cela démocratisera le geste créatif et mettra en évidence les jeux d’influences exercés sur l’œuvre depuis sa conception jusqu’au moment où elle est diffusée. Se faisant, l’artiste s’intéresse à ces processus de création/diffusion où les rôles sont partagés et où la notion d’auteur (expression personnelle et unique) n’est plus forcément une question fondamentale. L’idée est plutôt de faire de cette recherche artistique un outil de réflexion critique sur le monde actuel, et peut-être encore plus sur les modes de production et de médiation de l’art à l’ère du numérique et de la création en réseau.

- Benjamin, Walter. [1939] 2007 : L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Paris : Éditions Allia, 96 p.