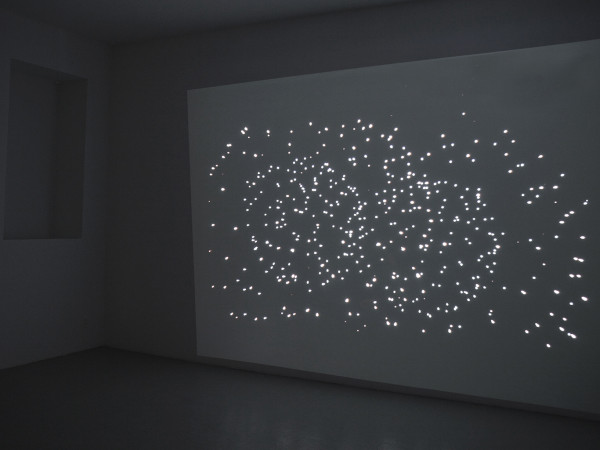

Invité par LA CHAMBRE BLANCHE, Marc Dulude a passé six semaines en résidence de création à Québec au printemps 2012. Afin de reconstituer son terreau de création habituel, il a converti la grande salle de la rue Christophe-Colomb en un atelier éphémère: structures de bois et de cordes, tables couvertes de diverses matières, socles temporaires, machines… Un laboratoire typique de sa pratique artistique où les objets se trouvent mis en mouvement, mis en formes et mis en images, transformés par des phénomènes naturels comme le ruissellement d’un liquide ou l’oxydation, manipulés par des structures portantes leur donnant des aspects inattendus ou captés dans l’instant de leur explosion, comme ces «ballounes d’eau» qui éclatent jour après jour devant l’appareil photo au nom du processus expérimental. Pour Marc Dulude, l’objet d’art semble le fruit d’un assidu travail de recherche à la fois technique et signifiante, où s’articulent manipulation et pensée.

Sa résidence, Marc Dulude l’avait placée sous le signe de l’expérimentation. Nous en avons profité pour nous entretenir avec lui de choses et d’autres, de l’art et de la vie, de sa vision de la création et de la réalité contemporaine de l’artiste. Extraits d’un entretien riche et passionnant, qui en dit beaucoup sur ce qu’est, aujourd’hui, la pratique de création en arts visuels.

crédit photo: Ivan Binet

La façon dont tu travailles ici depuis quelques semaines, c’est ton modus operandi habituel…

… je trouve un filon, je cherche un filon et je travaille aussi dans mon univers parallèle, sur mon ordinateur. D’habitude, je ne l’amène jamais à l’atelier, sauf si j’en ai besoin pour des questions de calcul. Quand j’apporte l’ordinateur à l’atelier, un moment donné j’arrête de travailler, comme si j’atterrissais dans mon ordinateur. Un moment donné, tu n’as plus envie de travailler, parce que travailler c’est une question physique aussi, c’est un rythme, si tu perds ce rythme-là… oublie ça.

J’ai remarqué que les pratiques ont tendance à se modifier, parce qu’on est tous devant un écran, et le changement dans la pratique artistique, je pense que pour certains, c’est de délaisser l’atelier, de l’occuper plutôt comme un espace de réalisation, de production. L’espace d’atelier se déroule plutôt à l’intérieur d’un écran, d’une sphère virtuelle.

crédit photo: Ivan Binet

La pratique artistique, est-ce que c’est un métier, est-ce que c’est une profession?

C’est une vocation. C’est la vie. Quelqu’un me disait: «on te sent comme un poisson dans l’eau, ici.» Comme un poisson dans l’eau parce que j’ai l’impression que pour moi, il n’y a rien de nouveau dans ce que je fais ici, dans le sens d’être en résidence, de travailler au quotidien, parce que c’est quelque chose que je vis au quotidien, depuis 15 ans.

Qu’est-ce que tu veux dire par vocation?

Un peu comme un religieux.

crédit photo: Ivan Binet

Tu ne choisis pas, d’une certaine façon? Et tu y crois?

Ah, tu sais, on est dans une vie de bipolaire, les artistes. En fait, on n’est pas bipolaire, mais on a une vie de bipolaire. Des bonheurs fous et des moments creux. Les artistes qui fonctionnent, c’est probablement ceux qui ont le plus leur tête sur leurs épaules. On est très terre à terre en même temps, on est capable de faire la part des choses, en tout cas, ceux qui réussissent à fonctionner, à percer après tant d’années.

La pratique c’est ça, c’est quelque chose qui se fait au quotidien. C’est pour ça que c’est une vocation. Tu es trois jours à l’atelier, mais tu n’es pas payé pour faire ça. Tu le fais parce que tu y crois, mais tu crois en quoi? Tu crois en: «OK, je m’en vais à l’atelier.» Ce n’est pas comme gagner une médaille, ce n’est pas sportif! C’est narcissique, c’est croire en une idée que TU as.

À l’extérieur du travail d’atelier, j’imagine que tu entretiens aussi un travail constant de documentation, des carnets…

Oui, je me promène toujours avec mon appareil photo. En fait, l’idée c’est de chercher ce qu’on ne voit pas. Je marche beaucoup aussi, à Montréal. Quand tu passes par le même chemin, le défi c’est toujours de regarder où tu n’as jamais regardé. C’est comme un moment contemplatif, c’est chercher l’éveil, en fait. Je ne sais pas si on peut chercher l’éveil ou si l’éveil vient… je me mets disponible à ce qu’il soit là.

crédit photo: Ivan Binet

Est-ce que tu penses que c’est un peu ça le travail spécifique de l’artiste au coeur de la vie sociale, de faire ressortir ces choses-là, de montrer…

…montrer ce qu’on ne voit pas, oui, je pense que oui. On dit que les artistes doivent dire quelque chose, que ce soit un engagement politique ou social. Je pense que l’engagement de l’artiste peut prendre une autre forme, cette forme-là. C’est comme des jumelles, en fait. On est ceux qui surlignent en fluo pour dire: regardez, il y a quelque chose qui se passe, savez-vous qu’on peut faire ça et ça?

Est-ce que tu as trouvé ton public pour ce que tu fais par rapport à ça, est-ce que tu es satisfait de la réception de ton travail?

La question du public… Je ne fais pas une oeuvre pour faire plaisir à quelqu’un, mais j’ai la préoccupation de l’autre dans ce que je fais. Je n’essaie pas de rendre mon art accessible à tous et à toutes, mais les codes qui sont là, les gens, s’ils font un peu l’effort, ils vont pouvoir s’y retrouver, mais dans un monde auquel ils ne sont pas habitués! Je pense que c’est ça la magie des arts visuels.

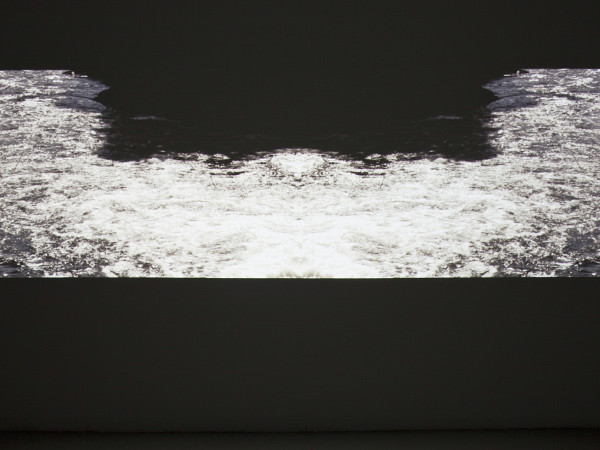

Ça me fait penser à une anecdote. Les arts visuels c’est un langage universel: tu peux parler une autre langue, avoir une autre culture, et tu vas comprendre. Quand je suis allé en Afrique à Niamey,1 j’avais ma sculpture avec de l’eau qui bougeait. Le soir du vernissage, il y avait des touaregs, quatre personnes, des madames qui semblaient plus âgées qu’elles ne l’étaient. J’étais à côté de l’oeuvre, je parlais, et c’est clair qu’elles savaient que c’est moi qui avais fait l’oeuvre. Elles viennent me voir, me pointent du doigt en disant: c’est vous ça? Elles me parlaient une langue que je ne comprenais pas, et elles se sont mis les quatre autour de moi à danser… Je me suis dit, OK, là j’ai fait quelque chose qui a dépassé les frontières seules de mon espace à moi. Comme mon professeur de maîtrise me disait: tu sais que ton oeuvre fonctionne quand une autre culture te dit «je comprends ce que tu fais.» C’est abstrait, là…! Ce n’est pas un paysage! C’est une table, c’est de l’eau qui vibre… il y a tout cet imaginaire-là qui se construit dans la tête!

J’ai toujours aimé joué sur les frontières de l’abstraction, être capable d’aller chercher cette limite où je ne vais pas représenter l’objet: à quoi ça sert? J’aime mieux aller jouer dans l’imaginaire des gens. Mais l’imaginaire des gens aujourd’hui peut prendre une forme autre que la tache de couleur, ou l’abstraction, je pense que c’est, là je le dis et je le pense en le disant, c’est quelque chose qui n’a pas encore été hyper exploré cette espèce de rapport, d’association entre l’objet et l’image mentale…

crédit photo: Ivan Binet

C’est vrai, je pense que c’est quelque chose de particulier qu’on peut explorer, peut-être même que c’est une recherche spécifique à notre époque, en art, parce qu’on a défoncé les limites de la figuration et de l’abstraction pure.

Oui. Comment on fait pour pouvoir… pas transgresser, mais jouer avec cette espèce d’association là? Dans ta tête, quand tu fais quoi que ce soit, qu’est-ce qui fait en sorte que c’est une pièce qui fonctionne ou une pièce qui ne fonctionne pas? C’est ça la limite. Présentement, je travaille sur des feuilles de papier au sol. Je te jure, dans ma tête, ça ne marche pas, ça ne clique pas, ce n’est pas encore là. Des trucs comme ça. Vois-tu la pièce qui est là en blanc, c’est un geste que j’ai fait rapidement, et pour moi, il y a quelque chose là-dedans…

…oui, il y a quelque chose là-dedans, je suis d’accord, ça m’a attiré tout de suite, j’ai le goût d’y toucher! Il y a une relation qui s’installe, possiblement en tout cas…

Pour toi, tu fais de la sculpture?

Je fais de l’objet. L’objet, parce que l’objet, ça peut être l’installation aussi. Je considère que la photographie aussi c’est de l’objet: c’est une photographie! En fait, c’est tout nouveau la façon dont je nomme ça, parce que je trouve ça plus court que de dire que je fais de la sculpture, de l’installation, de la photographie, et de temps en temps de la vidéo. Je trouve que faire de l’objet, ça regroupe tout ça. Ça nomme un peu plus qu’est-ce que je fais, c’est-à-dire de la sculpture en fait.

crédit photo: Ivan Binet

On pourrait dire qu’il y en a qui font de l’objet, d’autres qui font de l’image et d’autres qui font de l’action.

C’est ça, mais moi je ne travaille pas l’image, je ne suis pas un spécialiste de l’image.

Tu travailles dans le volume.

C’est ça, même quand je fais de la photographie, même dans ce cas-ci

C’est encore la question du volume…

Oui, c’est encore l’objet. Je travaille avec l’idée de requalification: je requalifie l’objet, je le reprends, je joue avec, je vais même sur le terrain où les artistes ne vont généralement pas, qui est celui du métier d’art.

Et tu assumes ça complètement, dans ton travail d’artiste, la question du savoir-faire?

La question du savoir-faire, elle est importante, parce que ça fait partie de l’apprentissage de l’objet. Quand je parle de matière, la matière c’est une façon de comprendre physiquement ce que c’est, ce qui est là.

Moi je trouve que ton travail est proche de cette préoccupation-là. C’est la propriété de la matière elle-même qui est amenée dans un autre chemin ou détournée par une petite intervention. En regardant ton site internet, je me faisais cette réflexion que ce sont vraiment ces propriétés qui sont exploitées dans ton travail. Pour aller chercher l’intérêt…

Oui oui, il est là l’intérêt, pis en fait c’est de le relever, c’est toujours ça que j’ai aimé, c’est comme le geste poétique dans l’objet: «Ah! Y’a quelque chose de beau là-dedans.»

Hier, je présentais mon site web, il y avait des gens qui me disaient: «c’est fascinant, Marc, tu vas dans toutes les directions, le noyau est là, mais c’est éclaté.»

Toi, as-tu cette impression-là sur ton propre travail?

Non, c’est ça… Dans toutes les directions, probablement plus dans la façon dont j’aborde les choses, mais le coeur du travail est toujours là. Pour moi, la lignée… Il y a bien des artistes dont on va encore reconnaître le style dans dix ans, reconnaître que c’est leur travail. Pour mon travail, ça ne sera pas nécessairement le cas. Moi je trouve ça intéressant: la vie, ce n’est jamais le même récit!

- Marc Dulude a représenté le Québec dans le cadre des Jeux de la Francophonie en 2005 et a remporté la médaille d’argent en sculpture. L’installation présentée, a pu être vue également chez Verticale en 2007 et chez Circa en 2008 sous le titre Œuvre sur toile.