De Duchamp à Korzybski, de Magritte à Heidegger, plusieurs artistes et penseurs du XXe siècle ont voulu démontrer qu’il est réducteur d’attribuer aux choses des définitions fixes. Lorsqu’une pipe est peinte sur de la toile, elle devient peinture. Lorsqu’un urinoir est titré, signé, puis exposé dans une salle de musée, il prend le statut d’œuvre d’art. Chaque chose possède, selon le contexte dans lequel elle se place, de multiples définitions possibles. Ainsi, le travail de l’artiste néerlandais William Engelen, à la croisée des arts visuels, de l’architecture et de la musique, consiste à déplacer la charge sémantique de diverses structures en les «recontextualisant». Grâce à la maquette, une architecture deviendra installation; par le truchement d’une légende, une calligraphie deviendra notation musicale. Les structures utilisées par Engelen proviennent généralement de substrats eux-mêmes tirés de sa vie quotidienne: calligraphies d’un livre de sa bibliothèque, électrorétinogramme de son œil droit, journal de bord d’un séjour dans une ville étrangère, etc. Ces substrats, en plus d’être parties prenantes de l’œuvre, servent de sources d’extrapolations, de «noyaux» au sein d’une démarche multidisciplinaire. Par exemple, certains vers écrits en arabe dans Le livre de Suleika, ainsi que la représentation graphique des réponses électriques de la rétine de l’artiste à des stimulations lumineuses (électrorétinogramme), sont des structures visuelles ayant été chargées d’un système symbolique les transmutant en indications musicales. Ces indications musicales, neumatiques1, ont donné lieu en 2003 aux œuvres Suleika et Augenblick. Ces œuvres, pourrait-on dire, sont des parcours sonores formés par des structures visuelles.

crédit photo: Ivan Binet

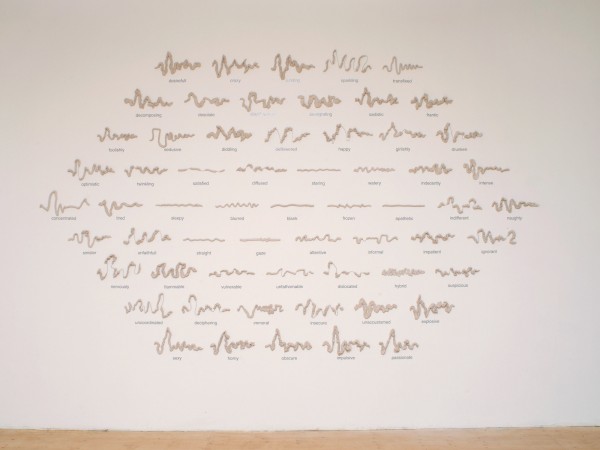

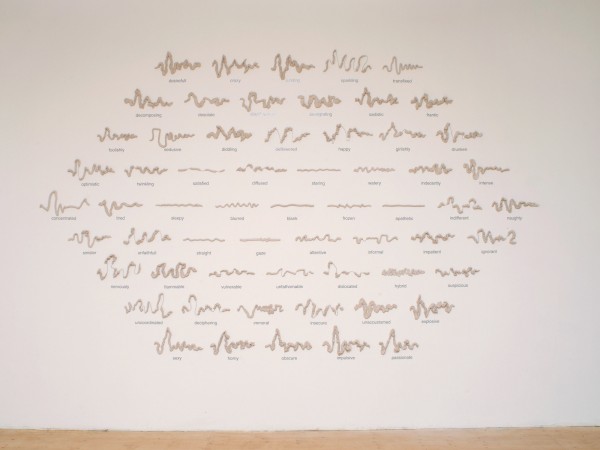

Dès les premiers jours de sa résidence in situ à LA CHAMBRE BLANCHE, Engelen a accroché, sur deux murs se faisant face, deux versions de son œuvre Augenblick. La première fut reproduite en argile, la seconde imprimée sur papier. Dans cette œuvre, Engelen avait utilisé les 61 graphiques de l’examen d’optométrie mentionné plus haut (l’électrorétinogramme). Chacun de ces graphiques est devenu un neume devant suggérer à un tromboniste un profil mélodique. L’axe vertical du plan représente le registre sonore de l’instrument (haut/bas = aigu/grave) et l’axe horizontal, le déroulement du temps (donc le comportement rythmique). L’artiste a ajouté à cela des variations d’épaisseur dans le tracé des graphiques, de manière à indiquer au tromboniste des variations de volume. L’artiste a également indiqué, sous chacun des graphiques, une manière de voir le monde, par exemple happy, crazy, desireful.

Ces manières de voir le monde indiquent au tromboniste l’état d’esprit dans lequel il doit jouer le trait. Ayant défini ce système, Engelen a enregistré une version de ces 61 traits de trombone, qui lui ont servi d’échantillons pour réaliser un montage en studio. Si la première version de l’aspect visuel de l’œuvre, en argile, insistait sur les 61 graphiques, la seconde, imprimée sur papier, représentait sous forme de tableau ce montage sonore. Un système de son placé à proximité permettait aux visiteurs de LA CHAMBRE BLANCHE qui le souhaitaient, d’écouter la dimension sonore de l’œuvre. Augenblick est typique de la démarche d’Engelen. Partant d’un élément qui lui sert de matrice, l’artiste effectue une sorte de «télescopage» des dérivés possibles de celle-ci. Ainsi, aux graphiques représentant les réponses électriques de sa rétine à des stimulations lumineuses, s’ajoute une couche sémantique: les symboles optiques deviennent aussi des symboles musicaux. D’autre part, le thème de l’œil devient un champ métaphorique, puisqu’à chaque graphique est associée une vision du monde. À leur tour, ces visions du monde deviennent des indications musicales. Le spectateur se trouve donc à circuler dans une sorte de réseau dont le visuel, le sonore, l’anecdote et l’art constituent la grille.

crédit photo: Ivan Binet

Mais le véritable cheval de bataille de cette résidence était les deux Verstrijken. Verstrijken est un mot qui, en néerlandais, peut désigner le temps qui passe ou une pièce mal jouée. Le projet d’Engelen était d’écrire deux œuvres musicales dont la structure serait calquée sur un journal de bord. Il s’agit donc, ici, d’un substrat autobiographique. Certes, nous vivons à une époque dans laquelle l’autobiographie, l’auto-fiction, voire la confession, occupent une place prépondérante. Mais la dimension autobiographique du projet d’Engelen, en filigrane de son rôle structurant, s’en tenait à l’anecdote et au ludisme.

Pour son Verstrijken pour violon solo, Engelen a tenu un journal, depuis son arrivée à Québec, le 10 octobre à 19 heures, jusqu’à la création de l’œuvre, le 11 novembre à 20 heures. À partir de ce journal, il a élaboré une partition graphique, à même le mur. Au début de la partition, était inscrit: «I arrived in Quebec City on the 10th of October 2005, from that point Verstrijken starts» et, à la fin: «Start of the concert at LA CHAMBRE BLANCHE on 11th of November 2005». Cette partition était constituée de cases temporelles de diverses couleurs. D’après la légende que l’on pouvait consulter sur le mur, ces couleurs représentaient quatre catégories d’activités: bleu, sleeping; rouge, eating; jaune, working; vert, free time. À ces couleurs correspondaient certaines sonorités récurrentes: les cases bleues étaient surtout constituées de sons tenus, les cases rouges de pizzicati (cordes pincées), les cases jaunes de frottements de l’archet et de profils mélodiques, les cases vertes d’effets de rebondissements de l’archet et de pastiches. Pour chacune des cases étaient indiqués, en bas, les jours et les heures correspondants et, en haut, le minutage de l’œuvre. En effet, le journal d’Engelen, couvrant environ un mois, a été mis à l’échelle de quatre secondes de musique pour chaque heure de la journée. Ainsi, l’œuvre durait 51 min 20 s. Nous pouvions donc lire, sur la partition, que le 14e jour de son arrivée, à 2 h 30, soit à 19 min 42 s de l’œuvre, Engelen n’avait eu «no problem to sleep after all those beers.» Cet exemple illustre bien le côté anecdotique et ludique de l’aspect autobiographique de la démarche (il s’agit d’un Je beaucoup moins «engagé» que, par exemple, le Je romantique…). À l’intérieur des cases temporelles se trouvaient diverses indications adressées au violoniste. Certaines étaient neumatiques (un pizzicato suivi d’un vibrato était noté par un point suivi d’un zigzag), d’autres textuelles («play fading tones», «different pressure on bow»). Se trouvaient aussi des indications appartenant à la tradition de la musique classique occidentale, comme «un poco agitato». Le nom d’un compositeur pouvait indiquer de le pasticher («Ligeti»). À certains moments, nous pouvions lire des extraits du journal (dans une case vert: «walking on Mount Royal», dans une case jaune: «pasting letters on the wall»). Le soir du concert, l’interprète, le violoniste Clemens Merkel, avait une copie réduite de la partition. Derrière lui, sur le mur, se trouvait la grande partition que pouvait suivre le public. Ce système de notation n’incluant aucune hauteur ni aucun rythme précis, mais plutôt la cartographie globale d’un parcours morphologique, il faut souligner l’importance de la participation de Merkel à ce Verstrijken pour violon solo.

Le même système ou presque était utilisé pour le Verstrijken pour trio à cordes. Or, cette fois, ce sont les trois interprètes (Caroline Béchard, Anne Morier et Suzanne Villeneuve, du Quatuor Cartier), qui ont dû tenir un journal de bord, et ce, pendant une semaine. Évidemment, leur journal incluait beaucoup d’heures de répétitions, consacrées aux œuvres de nombreux compositeurs, tels Haendel, Puccini et Gougeon. Ainsi, ce Verstrijken contenait plusieurs citations, que les musiciennes ont dû choisir, mettre en place et mémoriser (les citations étaient indiquées seulement par le titre ou le compositeur, par exemple Madame Butterfly ou Gougeon). Il faut, ici encore, souligner l’apport considérable des interprètes. Pour cette œuvre beaucoup plus courte 8 min 24 s, le public n’avait pas la partition devant les yeux pendant l’interprétation. Par contre, un extrait de cette partition était accroché sur un mur dans l’entrée de la salle.

crédit photo: Ivan Binet

Cette idée de successions de cases temporelles, dont les sonorités laissent percevoir des catégories assez typées, peut rappeler l’œuvre Momente (1962-1969) de Karlheinz Stockhausen. Dans cette œuvre, dont la partition est parfois constituée de cases contenant des dessins qui représentent le son, Stockhausen a exploré sa théorie des Momentform, c’est-à-dire des formes sculptant le temps à partir de certains comportements sonores typés et alternant selon diverses juxtapositions et plages de durée (le chef, à partir de certaines règles, peut choisir lui-même le schéma formel). Mais c’est surtout à certaines œuvres de John Cage que cette approche fait penser. Pensons par exemple à Roaratorio: an Irish Circus on Finnegans Wake (1979). Dans cette œuvre, Cage lisait à haute voix le roman de James Joyce Finnegans Wake, pendant que des musiciens interprétaient du folklore irlandais et que des haut-parleurs diffusaient, au hasard, 2293 bruits et noms de lieux mentionnés dans le livre (ces 2293 échantillons, préenregistrés par Cage, étaient distribués aléatoirement par un système informatique). Cette œuvre utilise, comme le fait Engelen, un substrat (ici, le roman de Joyce) duquel sont extraites des possibilités sonores. Il s’agit également d’une approche essentiellement conceptuelle de la composition, éloignée de l’écriture et de l’artisanat traditionnels (solfège, orchestration, harmonie, par exemple). Les œuvres mentionnées de Stockhausen et de Cage utilisent une part de hasard dans la succession des événements sonores, ce qui n’est pas le cas des Verstrijken d’Engelen. Cela dit, le système de notation utilisé par Engelen est plus suggestif qu’exact (surtout au niveau des hauteurs), ce qui implique une approche de la composition «décentralisée», augmentant le rôle créatif joué par l’interprète (Engelen exige des musiciens de très haut calibre). De plus, ce système de notation permet des différences non négligeables d’une version à l’autre. Il est donc possible de parler des Verstrijken comme étant des œuvres ouvertes, bien que cette affirmation ne s’applique pas à tous leurs paramètres.

Le projet Verstrijken de William Engelen a pris forme dans la foulée de plusieurs disciplines (écriture, arts visuels, musique) et de nombreuses problématiques artistiques (art conceptuel, art multidisciplinaire, travail in situ, œuvre ouverte, intertextualité, auto-fiction). À cela, il faut ajouter la place structurante occupée dans ce projet par plusieurs aspects de la vie quotidienne (loisirs, repas, travail, sommeil). Ces deux Verstrijken, comme la plupart des œuvres d’Engelen, créent chez le spectateur des intersections au sein d’un réseau de catégories clairement définies. Ces intersections poussent le percepteur dans une réflexion de nature comparative, pouvant l’amener à reconsidérer ses grilles et ses définitions. Ceci est-il un électrorétinogramme?

- Notation neumatique, neumes: Les neumes sont des signes graphiques, renseignant l’interprète sur le profil que doit prendre une mélodie. En Occident, on parle surtout de notation neumatique pour évoquer les premiers manuscrits de chants liturgiques dans certains monastères chrétiens, à partir du IXe siècle. Les neumes n’indiquent aucune hauteur ni aucun rythme précis; à l’origine, ils servaient d’aide-mémoire à des musiciens qui apprenaient par tradition orale. Au cours du XXe siècle, plusieurs compositeurs se sont intéressés à la notation neumatique, élaborant divers systèmes de signes pour représenter des profils mélodiques approximatifs ou, plus souvent, des ornements et des effets bruités, en complément à la portée traditionnelle.

Maxime McKinley